2020年10月19日に、岸信夫防衛大臣が、オーストラリアのレイノルズ国防相との会談を行い、日本側がオーストラリア軍に対する武器等防護について調整を開始すると合意したと発表した。

合意の内容次第では、武器を使用することも認められる可能性がある。このような重大な取り決めを、国会が開かれていない間に進めてしまうことは重大な問題である。

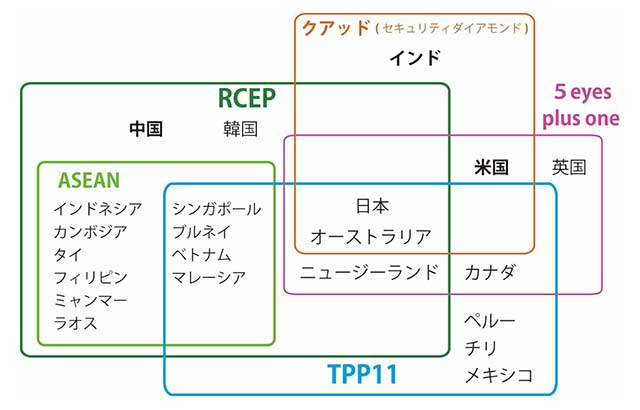

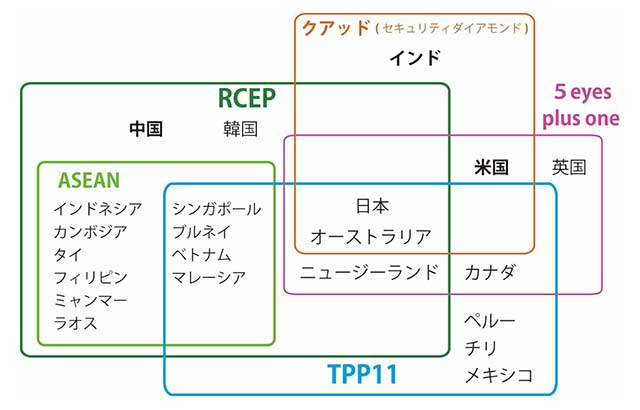

また、これは日本の安全保障上の大問題であるとともに、米中対立により生じている貿易圏と安全保障圏のズレという問題にも直結する極めて重大な事柄である。

▲オーストラリアのリンダ・レイノルズ国防相(Wikipediaより)

IWJは、オーストラリア軍に対する武器等防護について、防衛省と外務省へ直撃取材を行った。

防衛省への取材では、具体的な状況への想定が行われる前に、武器等防護を行うことが決められたことがわかった。

さらに、「自衛隊法95条の2」と「安保関連法」が論理的につながっていることや、情勢変化によって現場が、非戦闘状態から戦闘状態に変化した場合の集団的自衛権の行使についても質問した。

しかし、防衛省からは「大臣の答弁の通り」との返答を得ただけで、真摯な回答は得られなかった。

外務省への取材では、「自由で開かれたインド太平洋の実現に向けた防衛協力」の日米豪印の4ヶ国に、民主主義や市場経済といった点で同じ価値観を共有し、安全保障面でも「米陣営」に属するはずの韓国が入っていない理由を尋ねた。

ところが外務省からは「初めて知りました」「防衛省から何も共有されていません」と驚きの回答が返ってきた。

この4ヶ国カ国合意は、国会における合意を経ていないばかりか、日本政府内でも、コンセンサスが形成されていないのではないか。そうした疑いがよぎる。

「ズレ」とは何か、ここで説明しておきたい。

日本とオーストラリアは、米国とインドとともに、通称クアッド(日米豪印戦略対話)と呼ばれる、対中国包囲を目的とする安全保障上の協力体制を構築している。

ところが同時に、そのクアッド参加国のうち、日豪は、「包囲」するはずの中国とともに、自由貿易圏の確立を8年かけて進めてきたのである。

それが今年11月15日に、RCEP(地域的な包括的経済連携協定)に参加すべく条約に署名した。ASEAN10カ国と日本、中国、豪州、韓国、ニュージーランドの5ヶ国の計15ヶ国からなり、世界の人口と貿易の3割を占める巨大貿易圏である。そんな貿易圏を日豪は中国と一緒に築き上げつつ、他方では米印と組み、中国を包囲するというのであるから、矛盾もはなはだしい。

▲RCEPとその他の自由貿易圏そして安全保障圏の重なり(IWJ作成)

日米豪印による安全保障の協力体制と、日中豪等による貿易の協力体制が相反するこの状況は、米中対立の狭間で、日本やオーストラリアは、そのどちらを重視すべきなのかという「また裂き状態」に悩まされ続けることになる。

さらには、11月20日に中国の習近平主席が、米国が抜けたままの「主なき」TPP11(環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定)への参加も表明した。TPPにはもともと、アジア・太平洋地域に中国を除外した自由貿易圏を作ろうという狙いがあった。ある意味経済面での中国包囲網である。そこにあろうことか、中国が参加を検討しているというのである。

IWJはこうした疑問を探るため、自衛隊のオーストラリア軍に対する武器等防護の問題について、東京新聞編集委員・五味洋治氏、 東アジア共同体研究所上級研究員・須川清司氏、横浜市立大学名誉教授・矢吹晋氏に見解をうかがった。

さらに、中国を巡る貿易圏と安全保障圏のずれに関して、岩上安身は、中国通エコノミスト 田代秀敏氏と東アジア共同体研究所・須川清司上級研究員にインタビューを行った。

オーストラリア軍を、自衛隊が武器等防護の対象とする可能性が明らかに! 必要なら武器使用! このような重大な取り決めを国会閉会中に決めるのは、重大な問題ではないか!?

別記事でもお伝えしている通り、同盟関係にないオーストラリア軍を、自衛隊が武器等防護の対象とする可能性があることが明らかになった。10月19日に、日豪防衛相会談が行われ、日本側がオーストラリア軍に対する武器等防護について調整を開始すると合意したと発表したのだ。

▲会見での岸信夫防衛大臣(2020年10月20日IWJ撮影)

「武器等防護」とは、自衛隊が平時から他国軍の艦船などを守る活動を指す。その詳細は自衛隊法95条の2に記されている。

「自衛官は、アメリカ合衆国の軍隊その他の外国の軍隊その他これに類する組織(次項において『合衆国軍隊等』という。)の部隊であって自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動(共同訓練を含み、現に戦闘行為が行われている現場で行われるものを除く。)に現に従事しているものの武器等を職務上警護するに当たり、人又は武器等を防護するため必要であると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。ただし、刑法第三十六条又は第三十七条に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。

2 前項の警護は、合衆国軍隊等から要請があつた場合であって、防衛大臣が必要と認めるときに限り、自衛官が行うものとする」

この条文からわかるように、米国から要請があり、防衛大臣が必要と判断すされれば、国会の議論も決議も経ることなく、武器を使用することが認められてしまうのだ。

米軍だけでなく、豪州軍とも連携して軍事行動を起こせるようにする、という重大な取り決めを、国会が開かれていない間に進めてしまうことは重大な問題である。

10月20日に、岸信夫防衛大臣定例会見が行われ、IWJは質問もし、生中継もした。この日の記者会見の様子は、以下のリンクより御覧いただける。

IWJの直撃取材に防衛省は、「具体的状況を想定する前に、武器等防護すると決めた」ことを回答!!

さらに10月21日、IWJでは防衛省と外務省へ直撃電話取材を行った。

IWJ記者が防衛省へ質問した内容と、防衛省報道室の担当者の回答は以下のとおりだ。

IWJ記者「10月19日の岸防衛大臣とオーストラリアのレイノルズ国防相との会談で、『自由で開かれたインド太平洋の実現に向けた防衛協力』と『自衛隊による武器等防護にオーストラリア軍を加える方向で調整を始める』ことが決まりました。

『自衛隊による武器等防護にオーストラリア軍を加える方向で調整を始める』ことについて、岸防衛大臣は、20日の記者会見で、その法的根拠は、自衛隊法の95条の2と答えられています。あわせて、武力の一体化を前提とする集団的自衛権の問題とは区別すると答えています。

自衛隊法95条の2は、『自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動に現に従事しているものの武器等を職務上警護する』と条件を付けており、その際、この活動は、共同訓練を含み、現に戦闘行為が行われている現場で行われるものを除く、と規定しています。

この自衛隊法95条の2が想定している武器等防護が必要な具体的な状況が、共同訓練以外によくわかりません。具体的に、オーストラリア軍のどのような活動を想定しておられるのでしょうか。

米軍の防護が必要になる状況については、2017年8月4日の参議院特別委員会での答弁で、日米が共同で弾道ミサイル防衛を実施している際の米艦防護が、その例として確認できますが、オーストラリア軍との間に武器等防護が必要になる具体的な状況はどのようなものでしょうか?」

▲弾道ミサイルの終末局面での迎撃を行う航空自衛隊の高射部隊が保有するパトリオットミサイル PAC-3の発射機(Wikipediaより)