「この政権にだけは、9条をいじらせてはいけない」――。

昨年の夏、国会前でSEALDs(シールズ)の若者たちが、安倍政権が強行しようとしていた集団的自衛権行使容認にもとづく安保法制に反対し、連日のように抗議の声をあげていたのは記憶に新しい。

このSEALDsによる抗議行動に参集したのは、若者ばかりではなかった。会社帰りのサラリーマン、幼い子どもを持つママ、既に仕事をリタイアした高齢者など、SEALDsによる切実な訴えは幅広い世代の共感を得た。

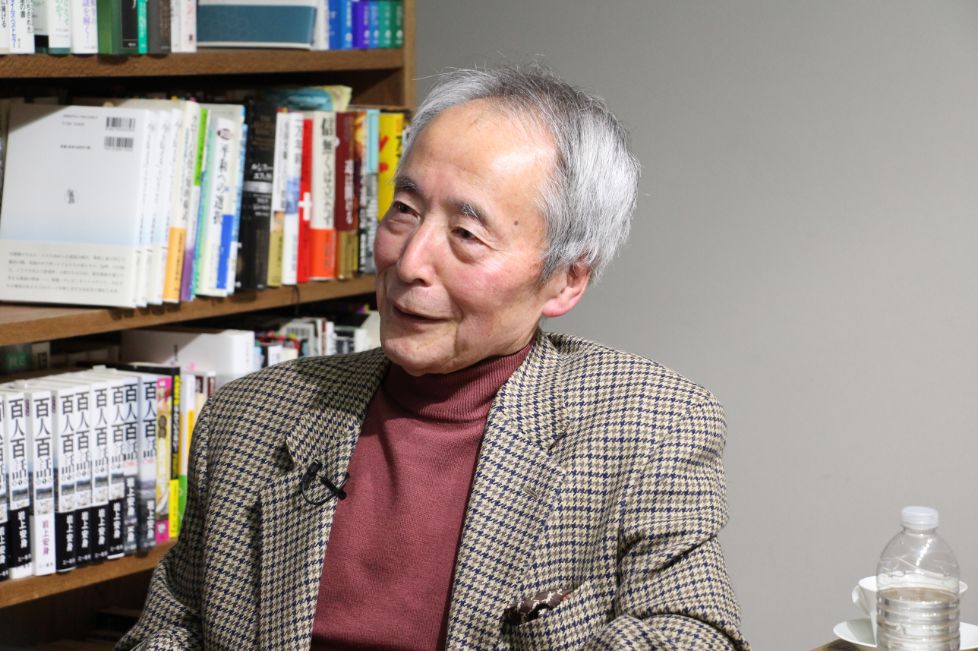

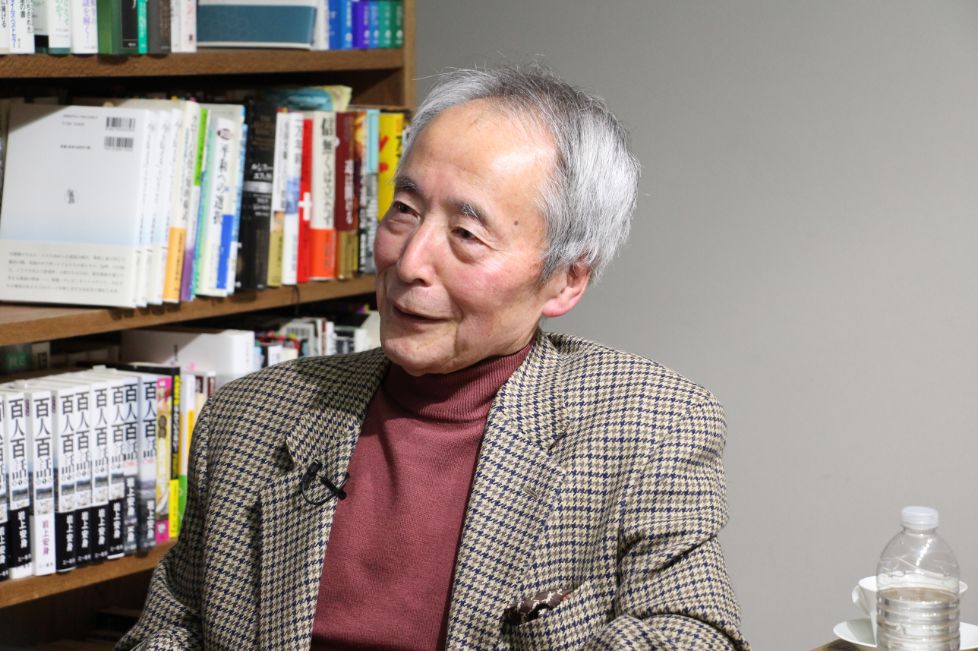

日本を代表するアカデミシャンでありながら、あくまでもそうした市民の一人としてマイクを握ったのが、東京大学名誉教授の樋口陽一氏である。戦後の日本の憲法学を牽引してきた最高級の知性が、まだ20代のSEALDsの若者らとともに、安倍政権に対して「No!」を突きつけたのである。

▲SEALDsの集会でスピーチする樋口陽一氏――2015年6月19日

しかし、こうした樋口氏やSEALDsら若者の懸命の訴えにも関わらず、2015年9月19日未明、安保法制は「可決・成立」してしまった。これによって、日本は米国とともに「戦争をすることができる国」へと、また一歩近づいてしまったのである。

私は2016年2月17日、樋口氏に単独インタビューを行った。樋口氏は通常、大手新聞を除き、テレビや週刊誌、タブロイド紙への出演は一切断ってきたという。インターネットメディアへの出演は、このIWJでの私によるインタビューが初めての出演になるという。

インタビューの中で樋口氏が繰り返し強調したのが、立憲主義という考え方の枠組みを「保守」することの重要性である。立憲主義とは、端的に言えば、国民が憲法によって権力の暴走を制限するという考え方のことだ。樋口氏によれば、安保法制の最大の問題点は、解釈改憲による集団的自衛権行使容認の閣議決定という手法が、立憲主義を蔑ろにした点であったという。

樋口氏によれば、このような立憲主義を蔑ろにするという姿勢は、自民党憲法改正草案に通底するものであるという。特に、自民党憲法改正草案第98・99条に新規創設が明記された「緊急事態条項」は、大災害にかこつけて基本的人権は公権力に従属させるという点で、立憲主義に完全に反したものであると樋口氏は指摘する。

7月10日に投開票が行われた参議院選挙の結果、自民党、公明党、日本維新の会、日本のこころを大切にする党の「改憲勢力」が、衆参両議院で3分の2議席を占めることになった。そのため、9月26日に召集される秋の臨時国会は、戦後初めての「改憲国会」となる見込みである。安倍政権は、改憲による「緊急事態条項」の創設をまず第一に狙ってくるだろう。日本の立憲民主主義は、今まさに土壇場の正念場を迎えているのである。

なぜ、安倍政権に改憲をさせてはいけないのか。立憲主義を「保守」することの意味とは何か――。以下、樋口氏へのインタビューのフルテキストをお送りする。ふんだんに付した注釈とともに、ぜひ最後までご一読いただきたい。

「一身にして三生を経る」が「四生を経る」にならぬよう~激動期の日本を人々とともに歩んできた”憲法の神様”樋口陽一・東大名誉教授、万感の想いを込めて、ネットメディアに初登場!

▲東京大学名誉教授・樋口陽一氏

岩上安身「皆さん、こんにちは。ジャーナリストの岩上安身です。本日は私にとってまさに待望のインタビューです。憲法学の第一人者で、東京大学名誉教授の樋口陽一先生をお迎えしました。

『お話を聞かせていただけないでしょうか』と、これまで何度もお願いしてきたのですが、時間の都合などもあり、なかなかお引き受けいただけずにいました。

そこへ先だって、小林節(※1)さんが音頭を取って発足した民間立憲臨調(※2)でご一緒する機会を得て、ここはもう直談判でお願いするしかないと。先生も、『こうして顔を合わせたからにはしょうがないね』なんて笑顔でおっしゃってくださいました。そうして実現したのが、今日のインタビューなのです。ということで、樋口先生、よろしくお願いいたします」

樋口陽一氏(以下、敬称略)「はい。よろしく」

▲「民間立憲臨調」(立憲政治を取り戻す国民運動委員会)の様子――1月19日、衆議院第一議員会館

▲民間立憲臨調の事務局長を務めた慶応義塾大学名誉教授・小林節氏

岩上「私としては、お目にかかれて直談判して、本当に良かったと思っているのですが、先生はやはりこういうインターネットのメディアに出ることに、何か抵抗がおありだったんでしょうか」

樋口「私は、テレビには出ておりませんのでね。それから、週刊誌と日刊タブロイド。英語でいうところの『タブロイド』ではなく、純粋に形状のそれとしての『タブロイド』(※3)ですけれども」

岩上「『日刊ゲンダイ』とか『夕刊フジ』のことですか?」

樋口「はい」

岩上「そうですか。この時代、『日刊ゲンダイ』ぐらい出てあげてもいいような気がしますけれど」

▲駅売店に並ぶタブロイド紙(出典・WkimediaCommons)

樋口「非常にまじめな記者がおられるということももちろん知っていますが、今のところ、とにかくそういうやり方でやってきました。つまり、非常にクラシックな新聞か、さもなければ街頭か、ということですね」

岩上「それは、新聞はちゃんと伝えてくれるだろうが、他のメディアではそうでもないだろうとか、そんな風にお考えだったということなんでしょうか?」

樋口「それもあるでしょうが、人は何かそれぞれ、その人なりの仕切り方をしていないと際限がなくなりますし、それなりの一つの発言の型というものがあるじゃないですか」

岩上「来る仕事来る仕事、来るコメント来るコメントを受けていたら仕事になりませんものね。学者ですから、静謐な環境で、ものを読んだり考えたりするのも大事でしょうし」

樋口「残り時間が少なくなってしまう人間にとっては、特にそうですよ」

岩上「失礼ですが、お年はおいくつなのですか?」

樋口「1934年生まれです」

岩上「30年代ですか。では、戦前・戦中のことをはっきり覚えていらっしゃるのでしょうか」

樋口「そうですね。私が小学校に入った年、小学校が私の年代から国民学校(※4)という名前になりました。入ったときには、自分で言うのもおかしいけれど、いわゆる『級長』(※5)でした。国民学校の5年生になると、もう戦争の最末期です。国民学校5年生のときの8月15日が敗戦ですから。その段階になりますと、私の肩書きは『級長』ではなく『学徒隊副小隊長』(※6)です」

岩上「学徒隊副小隊長?」

樋口「そう、副小隊長です。小隊長は担任の先生ですね。ほどなく8月15日となり、新しい体制になる。それとともに私は、今度は『学級委員』に。福沢諭吉が『一身にして二生を経る』(※7)と言っていますが、私はすでに三生を経たんです。級長から副小隊長へ、副小隊長から学級委員へと」

▲戦前、国民学校で行われていた薙刀(なぎなた)訓練の様子(出典・WikimediaCommons)

▲国民学校には天皇・皇后の「御真影」と「教育勅語」を納める「奉安殿」が設置された。写真は茨城県桜川市真壁小学校の奉安殿(出典・WikimediaCommons)

岩上「では今後、自民党が改憲をやって国の体制が変わり、『四生を経る』ということになりかねませんね。ここへきて大変なことになってしまいました。2016年ですから、先生はいま――」

樋口「数え年で83歳です」

岩上「まだまだお元気ですね、先生。今こそ、先生のご発言を必要としている人たちがたくさんいると思うんです。特に専門家であればあるほどそうだと。

というのも、私はこのところ連続して、これまでなかなかご縁のなかった憲法学者の先生たちにお話をうかがうことになったんですが、そうした先生方が共通して尊敬しているのが、樋口先生なんだと改めて実感しました。先生のお言葉は、一般の人にももちろんそうですが、特に専門家の人たち、インテリの人たちに影響力があるんだろうと。

本日は、そんな先生が、ご自身に課したルールを破って引き受けて下さった、異例のインタビューです。先生、インタビューをお引き受けいただきまして、本当にありがとうございます」

(※1)小林節:1949年生まれ。法学者、弁護士。専門は憲法学。母校である慶應義塾大学に1974年から勤務、法学部教授(1989〜2014年)を経て、現在同大学名誉教授。

かつては改憲論者として知られたが、安倍政権の強引な解釈改憲や自衛隊派遣のあり方を目にして考えを変更した。

2015年6月、安保法制における集団的自衛権行使について審議する衆議院憲法審査会に参考人の憲法学者として呼ばれた際、他の二人の参考人憲法学者(長谷部恭男、笹田栄司両氏)とともに「違憲」を表明して、自民党議員たちをうろたえさせた。

2014年、奥平康弘氏、樋口陽一氏、長谷部恭男氏らとともに「立憲デモクラシーの会」を発足させたほか、2016年1月には「憲政の常道(立憲政治)を取り戻す国民運動委員会」(民間立憲臨調)を立ち上げ、安倍政権下で危機に陥った立憲主義を守るよう世に訴える運動を展開している。

7月10日に投開票が行われた参議院議員選挙では、政治団体「国民 怒りの声」を立ち上げ、自身も含めて10人の候補者を擁立。当選者を出すことはできなかったが、与党が改憲について「争点隠し」を行う中、選挙戦に一石を投じた。

岩上安身はこれまでに、小林氏に3回にわたって単独インタビューを敢行。安保法制の違憲性や右派団体「日本会議」、「国民怒りの声」など幅広いテーマで話を聞いた。

(※2)『憲政の常道(立憲政治)を取り戻す国民運動委員会』(通称:民間『立憲』臨調):2015年9月に「可決・成立」した安保関連法に反対する学者や文化人らが、2016年1月19日に発足させた団体。小林節・慶応義塾大学名誉教授が呼びかけ人となり、憲法学者、政治学者、学生団体SEALDsのメンバー、俳優、弁護士ら約200人が参加した。

政治状況の分析やメンバー間あるいは意見を異にするグループとの公開討論等を行い、その成果を定期的に発信してゆくことを通じて、安倍政権が揺るがせようとしている立憲主義について国民の省察・再考を促すことを目的とした。

発足の同日に衆議院第一議員会館で行われた会見では、樋口陽一氏も代表世話人の一人として発言。『大日本帝国憲法を作った権力者らの掲げたキーワードである立憲政治を、安倍政治は攻撃している。『戦前に戻る』どころか『戦前の遺産』さえも無視しようとしているのが安倍政治なのだ。だから私たちは『憲政の常道』ともいえる立憲主義を取り戻す必要がある』と語った。

この会見には、岩上安身も出席。安倍政権が新規創設を目指す『緊急事態条項』について警鐘を鳴らした。

IWJは、この日の会見を含め、これまでに行われた全5回の記者会見をすべて中継した。

(※3)タブロイド:「スタンダード判」または「ブランケット判」と呼ばれる普通サイズの新聞(406×545mm)の、半分ほどの大きさの版型(285×400mm前後)、および、それを用いた新聞のこと。

19世紀後半、ロンドンとアメリカに本社を置く製薬会社、バロウズ・ウェルカム・アンド・カンパニーが、粉薬を圧縮整形した錠剤を開発し、「タブロイド」の商品名で発売して以来、イギリスでは小型のものを指して『タブロイド』と呼ぶようになった。

新聞の領域においても、1896年に創刊された「デイリー・メール」をはじめ、「ザ・サン」、「デイリー・ミラー」といった大衆紙がこのサイズを採用するとともに、これらが犯罪やスポーツ、性、ゴシップ記事などを”扇情的”に報道することで部数を獲得する戦略を用いたことから、そのような報道スタイルの小型廉価の大衆紙が『タブロイド』と呼ばれるようになった。

20世紀後半になると、欧米の一般紙(高級紙)が紙面改革に取り組み始め、通勤中にも読みやすい小型の版型としてタブロイド判に注目。最近では、イギリスの「スコッツマン」や「タイムズ」、アメリカでは「ニューヨーク・ポスト」などがタブロイド判に移行している。

日本では、高度成長期に主にフリー・ペーパーの領域でタブロイド紙がさかんになって以来、タブロイド判夕刊専門紙『夕刊フジ』(1969年創刊)や『日刊ゲンダイ』(1975年創刊)が成功を収めたこともあり、この版型を採用する新聞も増えている(参照:Wikipedia【URL】http://bit.ly/2bcKyw5)。

(※4)国民学校:1886年に文部大臣森有礼のもとで「小学校令」が公布されて以来、日本の初等教育および前期中等教育は「尋常小学校」(修業年限4年)と「高等小学校」(修業年限2年)が担ってきたが、昭和に入り、満州事変、日中戦争と戦火が拡大するにつれて、宣旨教育の色彩を強めてゆき、1941年には「皇國ノ道ニ則リテ初等普通敎育ヲ施シ國民ノ基礎的錬成ヲ為スヲ以テ目的」とした「国民学校令」が発令された。

「尋常小学校」は「国民学校初等科」(修業年限6年)に「高等小学校」は「国民学校高等科」(修業年限2年)にそれぞれ改組され、戦時体制に即応した言行一致・心身一体の皇国民練成を目指す、国家主義的教育が行われるようになった。

校庭には「御真影」と呼ばれる天皇・皇后の写真を納めた奉安殿がしつらえられ、児童たちは登下校のたびにその前で最敬礼を行う。

校長は四方拝、紀元節、天長説、明治節といった式典のたびに教育勅語を読み上げ、軍国教育の徹底を図る。太平洋戦争に突入すると、国民学校の児童も、食料増産の労働に参加したり木材運搬などの奉仕作業に従事させられるようになり、教室で勉強する時間はみるみる減少していった。校庭も芋畑などに一変し、統制経済のもとで学用品は手に入らなくなった。

1943年には『学徒動員体制確立要綱』が閣議決定。本土防衛のために、児童・学生たちは、軍事訓練、勤労動員へといっそう駆り出されていくことになった(参照・石部南小学校HP『第三章第四節 教育制度の整備『戦時下の小学校教育』【URL】http://bit.ly/2bwI4eb』)。

(※5)級長:戦前、国民学校では「級長」「副級長」という、現在の学級委員に類する制度があった。一般的には担任教師がクラスの児童の中から指名。選ばれた児童は「級長を命ず」と記された指示書を渡された。

戦後に各地で国民学校の沿革がまとめられるようになったが、そこに寄せられた卒業生の体験談などを総合すると、学力はもとより統率力があり、かつ人との親交力にも優れた児童が適任者として選ばれたという。クラスをまとめる役目のほか、号令や学徒動員時における引率などを任されていた(参照:Wikipedia【URL】http://bit.ly/2bGnV3I)。

(※6)学徒隊副小隊長:太平洋戦争末期の1945年3月18日、日本政府は「決戦教育措置要綱」を閣議決定し、学生や児童も食料増産、軍需生産、防空防衛などの労働に動員させること、また、国民学校初等科以外の学校はその目的に専念するため1年間授業を停止することが定められた。

さらに同年5月には「戦時教育令」が公布され、学徒は本土決戦への参加を通じて国家に対する最後の「奉公」を行うよう義務づけられた。すなわち、学徒は戦時にふさわしい要務に挺身すること、教職員は学徒隊を結成させてその要務に当たらせること、そして、徴集・召集を受けた学徒がこれによって負傷・戦死し、正規の在学期間を満たせなくなっても、卒業扱いを許されることなどである。

このような状況下で、国民学校の児童たちもまた、戦地の兵士らと同じような暮らしを強いられた。校庭では毎日戦いの訓練が行われ、登下校は防空頭巾をかぶりながら団旗を先頭に掲げた集団で行った。クラスをまとめる役目である「級長」「副級長」はそれぞれ「小隊長」「小隊分隊長」などと軍隊風に呼ばれるようになり、登下校や行列の指揮を任された(参照:Wikipedia【URL】http://bit.ly/2b9d4Np)

10歳で敗戦を迎えた樋口氏は、その時の感慨を、小林節氏との共著『「憲法改正」の真実』(集英社新書)の中で次のように述べている。

「敗戦当時、私は10歳で国民学校の5年生、学徒隊副小隊長(担任の先生が小隊長)でした。今で言う学級委員長ですが、小学生ながら、この戦争は永遠に続き自分も近いうちに死ぬのだろうなあと思っていました。兵士になるための体力と敏捷性だけが求められる、そういった教育を受けていましたから。終戦を知ったときに、そうした死と隣り合わせの閉塞感から解放されたことをよく覚えています。ポツダム宣言の受諾がなければ、実際私はここにいなかったでしょうし」[34]

(※7)「一身にして二生を経る」:西洋と日本の文明を比較した文明論説である『文明論之概略』(1875年、全10章)の『緒言』における、著者・福沢諭吉の有名な言葉。

福沢諭吉は、明治維新前には漢学、維新後には洋学という異なる二つの学問に図らずも触れることとなった、自分も含めた当時の学徒の運命の奇を、「ひとりの人間がまるで二つの人生を送るようだ」と表現。だが、そうして異なる価値観を体験したからこそ、それとの比較において自国の文化・社会の本質を正しく見据えることができるのだと胸を張ったという。

『文明論之概略』には、次のように記されている。「試に見よ、方今我国の洋学者流、其前年は悉皆漢書生ならざるはなし、悉皆神仏者ならざるはなし。封建の士族に非ざれば封建の民なり。恰も一身にして二生を経るが如く一人にして両身あるが如し。二生相比し両身相較し、其前生前身に得たるものを以て之を今生今身に得たる西洋の文明に照らして、其形影の互に反射するを見ば果して何の観を為す可きや」(参照:福沢諭吉『文明論之概略』本文【URL】http://bit.ly/2b99eHc)

明治維新後に西洋文明の紹介者となった福沢諭吉だが、1894年の日清戦争に前後して、朝鮮人や中国人に対して「ヘイトスピーチ」とも言える言辞を弄するようになった。岩上安身は2014年9月3日、名古屋大学名誉教授の安川寿之輔氏に直撃インタビューを行い、「差別主義者」としての福沢諭吉の実像に迫った。