「自分たちの食料のことは、自分たちが決めるという『食料主権』の考え方が、種子法廃止の議論では無視されている。このまま種子法が廃止になれば、長年かけて構築した種子は弱体化する。私たちの将来にとってマイナス要因でしかない」

種子法が廃止されることについて、龍谷大学経済学部教授の西川芳昭氏は、「種子をめぐる国際条約と日本の農民と消費者の権利」と題した講演の中で危機感をあらわにした。

▲西川芳昭・龍谷大学教授

米、麦、大豆など、日本の主要農産物の種子を公的に保護し、安定供給する仕組みを支えていたのが主要農作物種子法(種子法)だ。その種子法について、2016年10月、規制改革推進会議の農業ワーキンググループから廃止が提案された。それを受けて、2017年2月10日に種子法廃止が閣議決定され、3月28日に衆院本会議を通過。この後、参議院でも可決、成立する可能性が強くなり、これを問題視する関係者たちが声を上げた。

2017年4月10日、東京都千代田区の衆議院第一議員会館にて開催された、全国有機農業推進協議会、日本の種子(たね)を守る有志の会の主催による「第2回『日本の種子(たね)を守る会』講演会と農水省、生産者、消費者による意見交換会」では、日本の農業、食の根幹を支えてきた種子法をめぐって、さまざまな意見が飛び交った。

西川氏は、「種子法は、主要農作物である稲、麦、大豆の優良な種子の生産及び普及を促進し、国が果たすべき役割を規定している法律。食料の生産につながる優良な種子を安定的に確保する責任は、最終的に国にあることを定めている。この種子法の支えがあり、予算が確保されているからこそ、日本では300品種近くの米が作り続けられている」と説明した。

その上で、「種子は農業資材である一方、情報でもある。近年の遺伝子組み換え技術の発展で、種子に経済的価値をつけることが可能となった。政治的には『種子、遺伝子を制するものが世界を制する』と言われている」と語った。

農水省側は、種子法が民間企業の農業参入の障壁になっているとし、稲の奨励品種の開発者に民間企業がいないことを、種子法廃止の理由とした。しかし、民進党衆議院議員(当時・現在は希望の党党員)の福島伸享氏は、この日の意見交換会で「民間の品種開発意欲を、この法律が阻害していることはありえない。稲の品種改良は大変で、都道府県ごとに独自の品種があり、すぐには儲からないのだ。公的に開発した品種を大事にしてきたから、民間は手を出せなかったに過ぎない」と反論した。

- 講演「種子をめぐる国際条約と日本の農民と消費者の権利」 西川芳昭氏(龍谷大学経済学部教授)

- 農林水産省からの説明/生産現場の声/意見交換会

種子は資源であり、情報でもある。ゆえに、種子を制するものが世界を制する

講演会の冒頭で西川氏は、われわれの身近にある大切な種子が、なぜ、投資の対象になるのかを解説していった。

「種子は、もっとも基礎的な農業の生産資材である。ここを押さえると、農業全体を押さえることができる。また、種子は作物の特性を規定する遺伝情報を持っている。したがって、種子は情報でもある。この情報を公的に共有するのか、あるいは多国籍企業のように囲い込むのか。囲い込むと、その外側にいる人は費用を払わないと情報にアクセスできない。そこに経済的価値が生まれる。遺伝子組み換えなどの技術が発展したことで、種子に経済的価値をつけることが可能となり、それが拡大している現状がある。政治的には『種子、遺伝子を制する者が世界を制する』と言われている」

第二次世界大戦中、イギリスの研究機関は南米に種子探索の調査隊を送っている。目的は、戦争後に国民の食料を確保するためだ。西川氏は、「彼らは種子の大切さを理解しており、大戦の最中にあっても、次の世代を見据えていたのだ」と語った。

農業投資を支えている種子関係の法律、条約の中には、「植物の新品種の保護に関する国際条約(UPOV)」があり、知的財産権の生物への適用の普遍化(農業の工業化)についての言及がある。「これによって、特許とロイヤリティ(対価)が発生する。つまり、『種子は金になる』。これが今の、種子の開放を求める基本的な流れになっている」と、西川氏は説明した。

種子法は稲、麦、大豆の優良な種子の生産や普及を促進し、安定供給のために「国が果たすべき役割」を規定している

ここで西川氏は、種子法と、同じく国が農作物に関与することを定めた種苗法(しゅびょうほう)との違いを説明した。

「2つの法律は目的が違う。種苗法は、品種の育成の進行と種苗の流通の適正化を通して、農林水産業の発展に寄与することで、品種育成した方の知的財産権を保護することが目的だ。種子法は、主要農作物である稲、麦、大豆の優良な種子の生産及び普及を促進し、国が果たすべき役割を規定している。そして、食料の生産につながる優良な種子を安定的に確保する。その最終的な責任は、国にあることを定めている」

種子法が制定された1952年5月は、敗戦国であった日本がサンフランシスコ講和条約で主権を取り戻した直後である。西川氏は、「当時の政治家や官僚が、食料の確保が国家的課題だと認識していたということ。戦争中、種子に関する管理は食管法の下で品質が悪くなった現実がある。そこから抜け出し、良質な種子を確保する法律が必要だとされ、議員立法で作られた」と、種子法の制定過程について述べた。

そして、国際的な枠組みにおける種子法の位置づけについて、西川氏は、次のように述べた。

「国連人権宣言に基づいて条文化された『社会権規約』がある。当然、日本も締結している。この中に『技術的及び科学的知識を十分に利用することにより、栄養に関する原則についての知識を普及させることによりならびに天然資源の最も効果的な開発及び利用を達成するように農地制度を発展させ又は改革することにより、食料の生産、保存及び分配の方法を改善すること』とある。基本的人権のひとつとして、国民はこれを保証される。こういう法的規範の中で、種子法も解釈される」

種子法の支えがあり予算が確保されているからこそ、300品種近くの米を作り続けることができた

続いて、西川氏は食料に関する数字を示した。世界で生産される3大穀物は、米、小麦、トウモロコシで、これらの生産量には大きな差はないという。

「注意すべきは貿易に回る部分。米は5%、トウモロコシは14%、小麦は22% 。米が足りなければ輸入すればいいと考えがちだが、米は世界市場に出回る比率が他の穀物と比べて低く、非常に不安定だ。

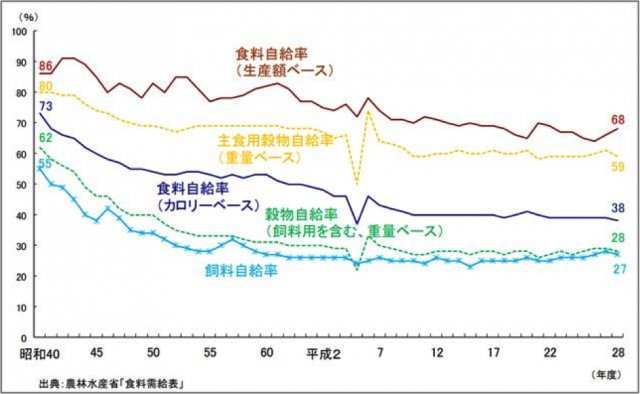

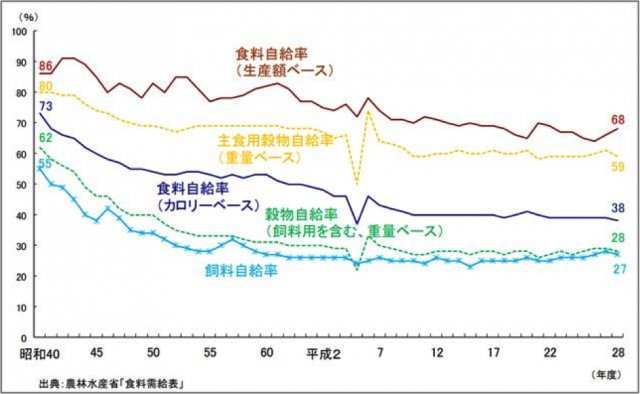

もうひとつ、穀物自給率。フランスやアメリカといった農業国は、穀物自給率は常に100%を超えている。イギリスは、第二次世界大戦の食糧不足の苦しみを国民も政府も覚えているので、何十年もかけて100%を越えさせた。だが、日本の穀物自給率は1960年代から下がる一方で、今は27%程度。種子法が廃止になれば、ますます下がると考えられる。ちなみに、OECD諸国の30ヵ国の中で日本の穀物自給率は28位。国際連合食糧農業機関(FAO)で統計が利用できる世界173ヵ国中124番目。先進国として、情けない数字だ」

▲農水省の公表している日本の食料自給率の推移

<ここから特別公開中>

日本の米の品種については、「種子法があるから多品種が作られる、と言われながらも、実際に作付けされる品種は集中してきていた。ただ、注目したいのは、2002年と2015年。上位3品種の割合が若干落ちて、6位以下が30.6%から34.6%に増えている。地域に合った多様な品種が見直されてきているのだ」と話す。

その理由として、地域農家のイニシアティブや消費者の多様なニーズなどが挙げられるが、「それが実行できるのは、種子法の支えがあるからだ」と西川氏は強調する。

「各県が、品種の開発、試験、普及させるための予算を確保していることが大きい。だからこそ、300品種近くの米を支え続けるには種子法が必要なのだ。これが完全に民間になれば、300品種の種子を取り続けるのはコスト的、手間的に不可能となる」

種子は生命体。工業的側面だけでは語れない。多面的な価値の中で種子が保全、利用されていることを軽視すべきでない

実際に生産する農民の権利について、西川氏は次のように説明する。

「植物遺伝資源条約の9条には『国内法令に従って、かつ適当な場合において』という条件がついているが、『農場が自ら保存した種子および繁殖性の材料を保存、利用、交換および販売する一切の権利を制限すると解釈されない』とある。これは自家採種していい、ということ。それは農民の特権だ。

もし、種子法が廃止されて外資企業が入ってきて、そこから種子を買うことになっても、農家が自家採種することが条約上は認められる。優良な種子を外資が大規模に生産して、供給にコントロールが効かなくなる危険性があることは事実だが、個々の農家レベルで、自家採種を続けることができなくなるわけではない」

では、この農民の権利は、実際に保障されているのだろうか? 各国の政府や国際機関は、農業の発展は地域振興のためには大事であると認めているが、それは、あくまでも産業としての農業である。農民の権利や伝統的知識の保護は、農業政策や開発計画には入らないのが実情だという。

西川氏は、「種子は資源であると同時に、生命体である。それを考えると、単純に工業的側面だけで見ることはできない。その地域の気候風土に合った、作り手の多様な想いに裏づけされる多面的な価値の中で、種子が保全、利用されている事例は無数にある。各都道府県で作られている稲、麦、大豆の品種は多くあり、私たちは多様な作物に支えられている。それが(種子法廃止で)軽視されることは非常に危険な状態といえる」と強調した。

種子の所有権を主張する多国籍企業が小規模農家を訴える可能性も! 多国籍企業の農業参入には要注意

種子法の廃止により、日本の農業に多国籍企業の進出が懸念されていることを踏まえ、西川氏は多国籍バイオ化学メーカーのモンサント社について、次のように語った。

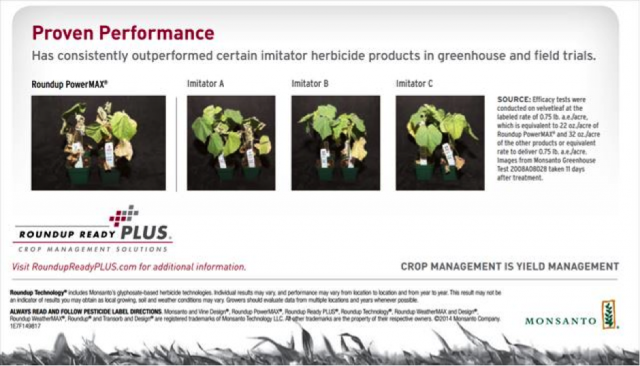

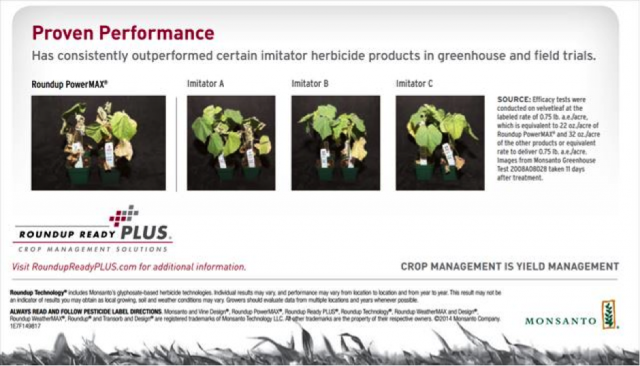

「モンサントは開発した種子の特許を保有している。特許を持っているので、当然、使用する者からロイヤリティ(対価)を取る。製品開発に必要な費用や技術革新の投資のためにも、コストを回収しなければならないのだ。だから、そこを回避する農家がいた場合は訴えるだろう。種子システムを研究している側から見ると当たり前なのだが、心情的には賛成したくない」

米国では多くの中大規模農家が、農薬に耐性のある遺伝子組み換え種子と適合する農薬を組み合わせたり、ポストハーベスト農薬(収穫後の農作物に使用する農薬)を使用したりしている。逆に、そのような衛生管理手段を取らない有機農家や小規模農家は、自分の種子の管理を徹底しないと、モンサントのような大企業から種子の所有権を主張されて、訴訟を起こされるのだ。

▲モンサントが販売している除草剤「ラウンドアップ」。発がん性が確認されている

「そこには、アメリカの食品安全強化法の存在もある。アメリカでは、こうやって遺伝子組み換え種子が広がっていった。だから、多国籍企業の参入には注意深く対応していく必要がある」と西川氏は警鐘を鳴らした。

基本的人権である「食料主権」の考え方が無視されている!

西川氏は「食料主権」という言葉について、「国民や農民が、自主的に食料に関わる意思決定を行う権利。自分たちが食べたいものを、自分たちが決めるということだ」と話す。ある一定の地域内の農業生産および貿易を良い状態にすること、どの程度の自立を保つかを決定すること、市場に生産物を投入することを制限することなども含まれるという。

その上で、「自分たちの国のことを、自分たちが決めるという考え方が、今回の種子法廃止では無視されている。食糧安全保障や自給率には多少は触れられているが、基本的人権である『食料主権』の問題は議論されていない。このことを、私たちは踏まえておく必要がある」と力説し、こう続けた。

「種子のシステムが、農業の根幹を支える全体のシステムだとして、その中に多様な農家が参画できるシステムとして、家族農業や小規模な産業的農業がある。さらに、その中の一部として産業的農業のシステムがある。

いろんな形の種子の利用ができる根幹である種子法をなくせば、種子全体のシステム、また多様な農家が参画できるシステムは弱体化する。その結果として、産業的な農業システムも弱体化することにつながる。よって、私たちの将来にとって、この法律がなくなることはマイナス要因でしかない」

「稲の奨励品種の開発者に民間企業はいない。種子法のせい。だから廃止」という農水省の無茶な論理

講演の終了後、農林水産省からの説明に移った。今回の、種子法を廃止する法律案の趣旨は、「良質かつ低廉な農業資材の供給を進めていく観点から、地方公共団体中心のシステムで民間の品種開発意欲を阻害する種子法について、廃止することである」として、担当者は次のように説明した。

「種子法は、戦後の食糧事情が厳しい状況の中で、食料を安定的に供給していくために、国、都道府県が主導して優良な種子の生産を進める必要があるということで制定された。

この法律には大きな柱が2つある。 ひとつは種子の原種、原原種を都道府県で責任を持って生産し普及する。そのための補助や種子の審査制度を設ける。

もうひとつは奨励品種制度。これは、各都道府県でどういった品種を栽培、生産、普及していくかをきちんと定めるもの。気象条件など、都道府県の事情に応じて普及すべき品種を選定し、種子の生産をする」

▲農水省の担当者

種子法を解消する提案の背景について、担当者は、「種子は戦略物質」との認識を示した上で、次のように述べた。

「種子生産者の技術向上等により、種子の品質が安定した。現在ではきちんとした品質の種子が、安定的に供給される体制が整備されている。一方で、実需者のニーズは多様化している。こうした中、都道府県中心のシステムから(移行して)、民間企業も積極的に参入できるようになれば、多くの種類の米、麦、大豆が生み出されると考えている。民間企業の参入で多様なニーズに対応した品種を生み出し、農業者の選択肢を増やす世界を作りたい」

さらに、「都道府県と民間企業の競争条件は、必ずしも対等になっていない。実際、稲の奨励品種の開発者に民間企業はない。民間企業が活躍できにくい状況だ。種子法が参入障害となっているため、廃止する」とした。

民間企業が種子の価格を上げても、できた作物を高く売れば農家の利益は増大するからOK!?

続いて、農水省担当者と出席者の意見交換に入った。

「うまくいっている(種子の)システムを廃止する必要性はあるのか?」との問いに、農水省担当者は、「今、稲の奨励品種に民間の種子はひとつもない。たとえば、民間企業と都道府県で開発した品種が同じ特性だと、民間企業の品種が奨励品種になりにくい。(国は)民間企業の参入で多様なものが生み出されることを期待している。農業者の選択肢も広がるだろう。今の仕組みを維持しつつ、民間が入りやすい体制作りをしていきたい」と答えた。

「種子の価格は維持されるのか?」という質問には、「民間業者の参入により、種子生産コストの低下を期待している」と応じながらも、「民間企業が、自社開発の種子を高くすることも否定はできないと答えた。「だが、種子の価格が高くても、できる作物がより高く売れれば、最終的には農家の利益が増大するという考え方もある。また、すぐに県が種子の生産から手を引くわけではないので、種子価格の高騰は考えにくい」。

国の食料自給の責任について問われると、「種子法は、食料安全保障に関わる法律ではない。種子の生産普及を図るもの」と批判をかわし、「食料の安定供給には食糧法がある。食料の供給がうまくいかない場合は、国が手当てすることが明記されている。この法律で、食料安全保障は担保していく」と答えた。

「民間企業の参入は、遺伝子組み換え作物の拡大に道を開くことにならないか?」との懸念の声も上がった。これに対して農水省は、「遺伝子組み換え食品の安全性は、食品衛生法や飼料安全法で担保されている。種子法は、遺伝子組み換え作物の参入を規制している法律ではないので、廃止によって状況が変わることはない」と述べた。

種子法が廃止された場合、これまでのように各自治体に品種開発や管理の予算がつくのかどうか――? この問いには、「総務省と相談して、県が種子の生産で困らないよう、交付税の中に今と同じ項目を位置づけられるようにしていく」とした。

税金で培ってきた遺伝資源やノウハウを民間に開放? 農水省は多国籍企業と小規模農家が「同一条件」で競争できると考えているのか

西川氏が、「国や都道府県が品種開発に使ってきた遺伝資源、施設、ノウハウには、国民の税金が使われている。私たちが国に付託して、公共のドメインの中で守ってきたものだ。それを民間に開放するという。農水省は『イコールフィッティング(※)だ』と言うが、経済力や販売網を持っている一部の大企業と、日本の小規模農家とをイコールフィッティングに持っていくという発想を、積極的に政策として考えているのか?」と尋ねた。

※イコールフィッティング:双方が対等の立場で競争ができるように、諸条件を同一に揃えること。

農水省の回答は、「これまでも、研究開発の成果は国と県が丸抱えしているわけではなく、産官学連携の中で、民間企業や大学、都道府県で開発してきた。連携の中で研究成果を広く世の中に還元して、次の成果につなげている。これは今後も変わらない。当然、契約も結び、対価をいただいた上で、研究成果を渡している。今後も引き続きこの形でやっていく」という噛み合わないものだった。

西川氏の質問が続く。

「種子の生産は、試験場では職員が品種の純度を維持し、原種の生産農家や採種農家には、普及員が栽培指導をしている。その上で、県の職員が種子検査員として何度も審査する。民間企業が種子を作ることを否定はしないが、国が管理すべき最低限のことはあるはずだ。誰が管理するのか。今後、対応していく種苗法の具体的な案は、どこまで決まっているのか?」

農水省側は、「種苗法では野菜の品質項目をチェックし、品質を確保しないと流通させないと決めている。今後は種子法にある検査項目を、種苗法の告示で、野菜と同様に品質が確保されるようにしていく。種苗法が守られなければ、国が勧告、指導することになっている」と、種苗法でカバーしていく旨を回答した。

「種子法の廃止は通るかもしれない。その時は新たな『公共品種保全法』を議員立法で提案する」

元衆議院議員で農水大臣を務めた経験もある山田正彦氏は、「今までは、農水省の法律は農水審議会できちんと審議していた。ところが、種子法については農水審議会を経ず、規制改革会議でいきなり廃止となった。そのことを、皆が心配している。農水省のことを心配しているのだ。今回、種子法の廃止は通るかもしれないが、その後のことが大事である」と述べ、以下のように呼びかけた。

「私たちに何ができるか。アメリカでも、州の農業試験場で6割以上の公共品種を栽培している。日本も主要穀物には公共の品種が必要だ。『公共品種保全法』のような議員立法を、皆で運動しながら提案してはどうか。

日本の種子は、私たちの命を守る大きな問題。このまま終わらせない。農水省にもがんばってもらいたい。議員も、私たちが動けば関心を持つし、一緒にやっていきたい。食料も、水も、種子法も、農業支援強化法も、TPP協定の中身の実現なのだ。日欧EPAも急速に進んでいる。私たちの戦いは終わっていない」

▲山田正彦氏

日本から家族経営の農家が消滅!? 種子を外国に握らせてはいけない。国には食料安全保障上の責務がある

最後に、福島伸享氏がマイクを握った。「確かに、今の種子法には改善点がある。しかし、種子法を廃止までしてやらなければならないことがあるのか。説明になっていない」と断じると、このように続けた。

「この法律が民間の品種開発意欲を阻害しているなど、ありえない。野菜と違って稲の品種改良は大変だから、民間がやらないだけ。日本人の米に関する食味は繊細で、地域の気候風土に合わせて独自の品種を開発してきた。どれもニッチマーケットだから儲からない。自治体ごとに大切に品種を守ってきたから、民間は手を出せなかったに過ぎない」

▲福島伸享氏

さらに、「種子は危機管理上、きちんと管理しなければならないものだ。国には、種子を外国に握られないための、食料安全保障上の責務がある。しかし、今の状況は違うようだ。農水省幹部の退職金は、局長か事務次官かで全然違う。だから『全自動忖度機』が回っているのだろう」と話すと会場から苦笑が漏れた。

その上で福島氏は、次のように述べた。

「農水省は、農家を守るために存在する。なぜ、農家を守るかといえば、農家は弱いからだ。農産物は生き物だから、作りたいようには作れない。値段も、希望の値段で売れない。放っておけば大資本に支配される。それを守るために存在したのが農水省であり、農業協同組合だった。

しかし今、自らの役割を放棄しようとしている。国民が声を上げて、この流れを(選挙で)変えない限り、来年も同様の法案が出てくるだろう。TPPに変わる自由貿易協定も出てくる。このままでは、日本から家族経営の農家や農村が消滅する可能性もある」

2017年4月14日、種子法の廃止が国会で可決され、現在は来年4月1日の廃止を待つ段階にある。私たちの暮らしや命をどう守っていくのかが、問われている。