シリーズ: 特別寄稿

【IWJブログ・特別寄稿】東京都はブラック企業対策をせよ!~特区とブラック企業問題の討論を回避している都知事選(NPO法人POSSE代表 今野晴貴) 2014.2.7

特集 2014東京都知事選

都は、労働相談窓口の拡充を

私が都政に求めることは、はっきりしている。それはブラック企業問題への対応だ。

後述するが、ブラック企業は若い人材を使い潰す企業を指しており、その増加は、日本社会全体に弊害をもたらす「社会問題」であると認識されている。

これを受け、政府も相談窓口の拡充などの対策を打つに至っている。

【IWJブログ・特別寄稿】東京都知事選と住まいの貧困(稲葉剛 住まいの貧困に取り組むネットワーク世話人、NPO法人自立生活サポートセンター・もやい理事長) 2014.2.2

特集 2014東京都知事選

都知事選の苦い思い出

東京都知事選には苦い思い出があります。

1995年の都知事選。世界都市博覧会の中止を公約に掲げた青島幸男が約170万票を得て当選しました。当時、市民運動団体の多くが彼を支持し、新宿で路上生活者支援活動を始めたばかりの私たちも「市民派知事」の誕生に大いに期待しました。

【IWJブログ・特別寄稿】都知事選の争点〜東京都と国が23区の財布に手を突っ込む時代の都知事に期待すること(前大田区議会議員 奈須りえ) 2014.2.1

特集 2014東京都知事選

国が23区の財布に手を突っ込んだ

国が東京都の財布に手を突っ込んだ。

住民税の国税化はそう説明されている。 しかし、良く見れば、手を突っ込まれた財布の持ち主は23区。 東京都は国と結託し、被害者顔だ。

【IWJブログ・特別寄稿】原発問題に隠れた都知事選の争点:国家戦略特区(前大田区議会議員 奈須りえ) 2014.2.1

特集 2014東京都知事選

原発の問題も重要だが、私の都知事選の争点は、「国家戦略特区」と「法人住民税国税化」だ。

今日は、国家戦略特区について取り上げたい。

どちらも、舞台は、東京都。都民に大きな影響を及ぼす。

【IWJブログ・特別寄稿】都知事選と原発~誰を支持しようと、この機会に徹底的に議論しよう。そして考えよう。(満田夏花 環境NGO 理事) 2014.2.1

特集 2014東京都知事選

都知事選でなぜ脱原発?

安倍首相が何を言おうと、すでに脱原発は都知事選の争点になった。これには有権者の多くが納得している。

なぜ、都知事選で脱原発なのか? この疑問に、誰もがまず自然に上げるのが、東京都がダントツのエネルギー消費地であるということだ。東京で脱原発を訴え、それが実現できる道筋を示すことはとても大切なことだ。

【IWJブログ・特別寄稿】都知事選の隠された争点! 〜郭洋春著『TPP すぐそこに迫る亡国の罠』を担当した女性編集者の視点から 2014.1.29

特集 2014東京都知事選|特集 TPP問題

来たる2月9日は、東京都知事選の投票日ですね。

都民の皆様は、どの候補者に投票するか、もうお決めになっているでしょうか?

ちなみに、私はまだです。

私の周囲では、特にこれまでなら選挙を盛り上げる立場で大活躍をしていたオピニオンリーダーほど、投票する候補者を決めかねている傾向があると感じています。

【IWJブログ・特別寄稿】国家戦略特区と都知事選 (安部芳裕 プロジェクト99%代表) 2014.1.28

特集 2014東京都知事選|特集 TPP問題

暗礁に乗り上げるTPP

1月24日、安倍首相は衆参両院本会議で施政方針演説を行い、今国会を「好循環実現国会」と位置づけた。

企業の収益を、雇用の拡大や所得の上昇につなげる。それが、消費の増加を通じて、さらなる景気回復につながる。この「経済の好循環」で、デフレを脱却しようと言うのである。

TPP(環太平洋パートナーシップ協定)については、国家百年の計と位置づけ、同盟国でもある米国と共に交渉をリードし、アジア・太平洋に一つの経済圏を創るとした。

菅直人元首相が「開国」と叫んでTPPへの参加検討を表明して以来、一貫して反対運動を続けてきた一人として、今年はまさに正念場である。

【IWJブログ・特別寄稿】都知事選の隠された争点―国家戦略特区とTPPについて 高士太郎 (たねと食とひと@フォーラム運営委員) 2014.1.27

特集 2014東京都知事選|特集 TPP問題

まず、はじめに執筆者の立場を申し上げておきたい。私は茨城県民であり、東京都知事選には投票権がない。また、どの政党の党員やサポーターにも所属しておらず、政治的立場はいわゆる無党派である。

今回、この緊急投稿の依頼があった時に、少し迷ったが、①国家戦略特区が真っ先に東京に設置された場合、全国に拡大される可能性が高い②TPPとの関係性についてじゅうぶんに認識されているとは言い難い―などから、投稿することにした次第である。特定の都知事候補を推したり、批判する意図はないことを了解頂きたい。

【特別寄稿】「我々は屈しない~安倍政権の戦争政策をやめさせ、東京オリンピックを真の平和の祭典にしよう」(海渡雄一 弁護士・「秘密保護法」廃止へ!実行委員会、脱原発弁護団全国連絡会共同代表) 2014.1.23

特集 2014東京都知事選

昨年末、12月22日に開催した「饗宴Ⅳ 前夜~取り返しのつかない軍事属国化と経済植民地化に抗うために」のシンポジウムにご登壇いただいたパネリストの方々に、短い時間内で話し切れなかった情報や思いを、「IWJウィークリー」に寄稿していただくことにしました。お引き受けいただいた方から順に掲載させていただきます。

第1回は、「テーマ1~秘密と改憲」にご登壇いただいた、海渡雄一氏の登場です。

【特別寄稿】安倍総理のアフリカ訪問の動機とは? ~中国、資源、そして米軍との軍事協力(米川正子 元UNHCR職員・立教大学特任准教授) 2014.1.9

安倍総理は、1月9日から15日まで、コートジボワール、モザンビークとエチオピアのアフリカ3か国を外遊され、日本の財界人たちも同行しています。政府の発表によると、今回の訪問の目的は、資源エネルギーの確保とインフラ輸出を通してアフリカへの日本企業参入を促し、またスポーツで友好関係を強化することです。その他に、日本が国連安全保障理事会への復帰を目指す2015年の非常任理事国選挙へ向けた票固めを行うことや、地デジの普及も訪問の目的の一つとされています。

しかし、それ以外に2013年の師走に連日起きた出来事-2.8%増の防衛関係費の発表、靖国神社参拝による中国等との関係の悪化、辺野古埋め立て承認-、そして集団的自衛権や積極的平和主義と無関係ではないと筆者は考えています。

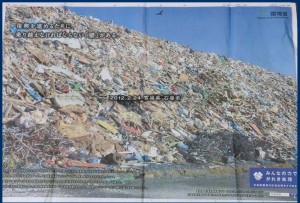

【特別寄稿】がれき広域化の闘いから見えたもの(Ⅱ)~「腐敗の絆」と手を切るか、メディアの正念場(環境ジャーナリスト・青木泰)

★会員無料メルマガ「[iwjlink id=117033]」より転載

今年、東日本大震災で発生したがれきの広域処理が、ひっそりと終息した。終了予定時期の前倒しもさることながら、当初400万トンと見積もられていた広域処理予定のがれきは、12万トン、当初予定のわずか3%が処理されただけだった。

2012年、多くの国民、そしてネット世論を巻き込んで大々的に「絆キャンペーン」を張った大手メディアで、このがれき広域処理の「破綻」を報じているところはあまりに少ない。終了したことを知らない国民も少なくないだろう。

【特別寄稿】ルワンダの「ジェノサイド・イデオロギー」法と日本の秘密保護法 ~共通する隠れた動機とは?(米川正子 元UNHCR職員・立教大学特任准教授) 2013.12.20

※本寄稿はIWJ会員無料メルマガ「IWJウィークリー31号」からの転載です。

12月6日に、とうとう秘密保護法が成立されてしまいました。

国会での審議を聞きながら、ルワンダの「ジェノサイド・イデオロギー」法(以下、イデオロギー法)を思い出し、両法の間に3点の共通点があることに気づきました。

【IWJブログ・TPP特別寄稿vol.11】TPPの根底にあるもの ~ヴァンダナ・シヴァさんの本から考える(神子島健 東京大学助教) 2013.12.3

★12月3日、16時より岩上安身がインタビューする神子島健 東京大学助教の特別寄稿を、再アップ!インタビューの予習にぜひ。インタビューはこちら

◆◇TPPの根底にあるもの

―ヴァンダナ・シヴァさんの本から考える―◆◇

神子島(かごしま) 健(東京大学助教:社会思想史、相関社会科学)

2013年10月23日

【特別寄稿】性的暴力ならぬ「性的テロリズム」~レイプ・サバイバーの治療専門家の闘い~① 米川正子 元UNHCR職員・立教大学特任准教授(2013年10月末日) 2013.11.13

※本寄稿はIWJ会員無料メルマガ「IWJウィークリー23号」からの転載です。

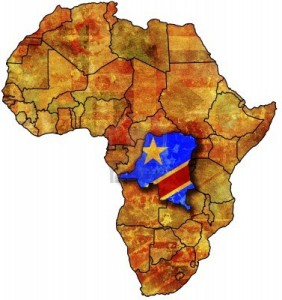

先日発表されたノーベル平和賞受賞者の有力候補者の中に、デ二・ムクウェゲ氏(Denis Mukwege、58歳)が挙げられたことは、日本ではほとんど知られていません。コンゴ民主共和国出身の産婦人科医で、かつレイプ被害者(あるいはサバイバー)の治療に関して、世界一流の専門家です。

【特別寄稿】がれき広域化の闘いから見えてきたもの(Ⅰ) ~破綻したがれき広域化と復興資金流用(環境ジャーナリスト青木泰)

※会員無料メルマガ「IWJウィークリー第18・19・20号」より転載

「がれきの広域処理」とは、一体何だったのか。そして、400万トンのがれきと復興予算1兆円はどこへ行ったのか――。

2013年、ひっそりと終息した「事業」の謎、からくりについて、この問題をずっと追い続けてきた環境ジャーナリストの青木泰氏に、9月20日、岩上安身がインタビューしました。

青木氏から語られる驚愕の事実の数々。いかにでたらめなものだったか、詳細に明かしていただきましたが、内容が多岐にわたるため、「テキストでも理解したい」という声があがりました。そこで、青木氏にこの問題をテーマに、総括を寄稿していただくことになりました。

以下のインタビュー動画とあわせ、本寄稿をご覧いただくことにより、「がれきの広域処理」の目的と、「復興税」という形で今後国民一人ひとりが負担する予算の行方が見えてきます。ぜひ、ご覧ください。

【インタビューの動画記事】

がれきの広域処理は官僚とゼネコンと広告代理店の「腐敗の絆」だった

~岩上安身による青木泰氏(環境ジャーナリスト)インタビュー

http://iwj.co.jp/wj/open/archives/102278

【特別寄稿】アメリカの「パワー・アフリカ」事業(No.2) ~電力増大より「死んだ国家」への対処を(米川正子元UNHCR職員・立教大学特任准教授) 2013.10.14

※会員無料メルマガ「IWJウィークリー第19号」より転載

【前回の寄稿】

電力普及で得するのは誰なのか?~(No.1)

多くのアフリカ諸国、特に地方に住む国民には電力が配給されていませんが、電力の増大によって果たして電力不足の問題は解決するのでしょうか。

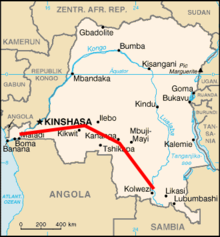

前回コンゴ民主共和国(以下コンゴ)のインガダムの事例について触れました。1960年代に開発されたインガダムIとIIに続いて、コンゴ政府、国際機関と多国籍企業は、近い将来計画しているインガダムIIIの開発で、アフリカ大陸への電力普及率の増加を期待していますが、それに関連して慎重に考慮すべきことが少なくとも3点あります。

【特別寄稿】山本太郎氏の「市民に寄り添う政治家」とは? ~ブルキナファソ・故サンカラ大統領の思想と改革から学ぶ~(米川正子 元UNHCR職員・立教大学特任准教授) 2013.8.21

1週間に起こった出来事の中から、IWJが取材したニュースをまとめて紹介する「IWJウィークリー」。ここでは、【IWJウィークリー第14号】に掲載させていただいた、元UNHCR(国連難民高等弁務官事務所)職員の米川正子氏(立教大学特任准教授)の特別寄稿を掲載します。

【特別寄稿】アメリカの「パワー・アフリカ」事業(No.1)~電力普及で得するのは誰なのか?~米川正子 元UNHCR職員・立教大学特任准教授【IWJウィークリー第11号より】 2013.7.23

1週間に起こった出来事の中から、IWJが取材したニュースをまとめて紹介する「IWJウィークリー」。ここでは、【IWJウィークリー第11号】に掲載させていただいた、元UNHCR(国連難民高等弁務官事務所)職員の米川正子氏(立教大学特任准教授)の特別寄稿を掲載します。

【IWJブログ・TPP特別寄稿vol.9】「TPP交渉参加承認を得るためにルール交渉権を放棄することは本末転倒であり、国権の放棄でしかない」 ~福田泰雄 一橋大学経済学部教授 2013.7.25

特集 TPP問題

7月23日、日本はいよいよTPP協定交渉に参加しました。現在「TPP参加交渉からの即時脱退を求める大学教員の会」に賛同されている大学教員の方々は、870名を超えます。しかし、「大学教員の会」の活動および賛同者の主張について、他のメディアではほとんど取り上げられていないのが現状です。IWJは、こうした知識人の方々の声を、少しでも多くの人に伝えたいと考え、寄稿をお寄せいただけるようお願いしております。

【IWJブログ・TPP特別寄稿vol.8】「日本の政府や輸出産業は農林業が非効率だと批判できる立場にない」エコロジカルにも経済学的にも間違っているTPP ~島本美保子 法政大学教授 2013.7.25

特集 TPP問題

7月23日、日本はいよいよTPP協定交渉に参加しました。現在「TPP参加交渉からの即時脱退を求める大学教員の会」に賛同されている大学教員の方々は、870名を超えます。しかし、「大学教員の会」の活動および賛同者の主張について、他のメディアではほとんど取り上げられていないのが現状です。IWJは、こうした知識人の方々の声を、少しでも多くの人に伝えたいと考え、寄稿をお寄せいただけるようお願いしております。