【安保法制反対 特別寄稿 Vol.111~Vol.120】 「安倍政権の暴挙を許せません」「なぜ『女の平和』なのか」「すぐそこまで忍び寄っている、反戦活動家等の予防拘禁」

【安保法制反対 特別寄稿 Vol.111~Vol.120】

- Vol.111 声明 衆院での強行採決に抗議し、安保法案の撤回を求める 国際基督教大学特任教授(政治学)千葉眞さん、同客員教授(憲法学)稲正樹さん、同社会科学研究所顧問(国際関係学)功刀達朗さん

- Vol.112 安倍政権の暴挙を許せません 東京大学名誉教授(工学)柴田浩司さん

- Vol.113 「安全保障関連法案に反対する学者の会」賛同人の一人として、貴社からの寄稿の要請に応え、以下の見解を投稿します。 富山国際大学(法学)後藤智さん

- Vol.114 平和のために尽力しよう 早稲田大学教授(労働法・ジェンダー法専攻)浅倉むつ子さん

- Vol.115 なぜ「女の平和」なのか 前中央大学・元北海道大学・横湯園子さん

- Vol.116 なぜ安全保障関連法案に反対するか 青山学院大学特任教授・京都大学名誉教授・間宮陽介さん

- Vol.117 安保法案をめぐる政府・与党の政治姿勢は立憲主義と平和に反する 上智大学教授・東京大学名誉教授・島薗進さん

- Vol.118 すぐそこまで忍び寄っている、反戦活動家等の予防拘禁 一橋大学大学特任教授・水岡不二雄さん

- Vol.119 若者たちの怒り 早稻田大学名誉教授・戒能通厚さん

- Vol.120 安倍ヒトラーを許してはならない 須藤直子さん

Vol.111 声明 衆院での強行採決に抗議し、安保法案の撤回を求める 国際基督教大学特任教授(政治学)千葉眞さん、同客員教授(憲法学)稲正樹さん、同社会科学研究所顧問(国際関係学)功刀達朗さん

1. 自公政権の強行採決に抗議する

7月15日衆院本会議で政府提案の安保法案について、民主、維新、共産、社民の野党が採決拒否をする中で、強行採決が行われた。

この間の審議を見ると、安倍政権の答弁は曖昧模糊としたものにとどまり、審議すればするほど問題点が頻出し、国民の大多数が今国会での可決に疑問を覚える中での強行採決は、民意を無視した国会内の「多数者の専制」であり、議会制民主主義を葬り去る暴挙と言わざるを得ない。さらに総計10にも及ぶ既存の法律の改正を「平和安全法制整備法案」として一括審議・強行採決し、さらに1つの新規の「国際平和支援法案」を強行採決するという手続き上の大きな瑕疵を残し、これら一連の法案それ自体も、戦後の日本政府と市民社会が不完全ながらも作り上げてきた立憲主義・民主主義・平和主義を根底からくつがえしかねないものであり、参院の誠実で建設的な審議を経てその撤回を求めたい。

戦後日本は、憲法9条の下、政府として基本的に非戦型安全保障を追求してきたのであり、自国への侵攻という極限(例外)状態においてのみ、「専守防衛」という必要最小限の自衛の実力を行使する基本的政策を維持してきた。それは同時に、アジア・太平洋地域で1500万人から1800万人といわれる犠牲者(数は未確定)を出し、自国でも320万人の戦死者を出した先の「十五年戦争」への悔恨に基づき、大多数の国民の合意の下で選択した戦後の基本方針であった。それはまた、帝国日本の侵略による戦争の惨禍を受けたアジア・太平洋諸国の政府と国民に対する戦争謝罪と戦争責任の取り方をも含意していた。

この「平和国家」の路線が、今や取り除かれようとしている。集団的自衛権行使を容認するこれら一連の法案は戦争容認法案であり、自衛隊が地域的限定を越えて世界各地に派兵される大きな危険をはらんでいる。それだけでなく、軍事的脅威に対して抑止力万能論に基づく軍事力で対抗するその参戦型安全保障政策は、時代遅れであるだけでなく、東アジアや世界に政治的緊張を強いることになる。それはまた、戦後日本が培ってきた「非戦国家」としての世界規模の信頼をみずから打ち壊す愚かな行為でもある。

2. 立憲主義と民主主義の否定は許されない

こうして安保法案は、日本を戦争する国家へと変え、戦後70年の夏にこの国をポイント・オブ・ノーリターンに追い込むものである。

安倍政権は国会で多数を占めることで、立憲主義と民主主義を無視し、やりたい放題である。(1)内閣法制局長官の首をほしいままにすげ替える。(2)長年にわたって踏襲されてきた政府の憲法解釈を一片の閣議決定で葬り去る。(3)国会審議の開始前に今回の安保法案の成立を対米公約する。(4)安保法案の違憲性を指摘する専門家の良識ある声を無視する。(5)憲法59条4項による60日ルールの適用を可能にするため、国会の会期を95日間も延長し、強行採決への下地作りをする。(6)法案の実質的審議の深まりとは関係なく時間が来たという理由で強行採決を断行する。

いま 私たちが目にしているのは、国家権力に縛りをかける立憲主義そのものを破壊する憲法無視の政治である。それだけでなく、議会制(間接)民主主義と民意(直接)民主主義の双方を破壊しかねない政治である。

民主主義を成り立たせている表現の自由、国民の知る権利の保障に奉仕する存在である報道機関の報道の自由に対して、脅迫的放言が政権与党の国会議員たちの研究集会においてなされたという事態も震撼に値する。この件は、そもそも表現の自由という民主政治に不可欠な構成要素への政権与党の無理解を露呈するような事件だった。現政権が、対米公約を優先させ、国民の声に耳を傾けることなく、安保法制の強行突破のみを念頭に置いているのは、民主主義の破壊でしかない。

3. 日米同盟強化より平和育成に全力を注げ

わが国は平和憲法の下、平和路線を維持しつつ、人間の安全保障に世界各地において寄与し、国連平和活動にも1992年以降すぐれた貢献を行ってきた。

世界で広く知られている憲法9条に新たな解釈を加え、集団的自衛権行使に関する安保法制を整備しようとする安倍政権の決定には多くの国民は当惑している。

2005年に日米間で署名した「日米同盟:未来のための変革と再編」と題する合意文書の下で日米はお互いにいかなる安保協力を、極東だけでなく世界に拡大された地域で行う義務を負うかについては、ほとんどの国民は知らないのが実情である。

第2次安倍内閣成立以来の諸政策には高圧的な印象を国内外に与えるものがいくつかある。近隣諸国の印象は今回の強行採択によりさらに深まり、日中韓3国が協調し、東アジアの平和と安定に寄与する将来的見通しは残念ながら遠ざかるおそれがある。

日本は平和を最も熱心かつ効果的に支援し育成する国として世界的に高く評価され、さらなる協力が期待されている。従来からの非軍事と国連との連携を基軸とした平和路線を堅持しつつ、近隣諸国との間に信頼醸成と平和外交に基づく協調的安全保障を追求し、NGO、企業、議会、自治体と連携して世界平和に寄与していくことを勧めたい。軍縮と平和育成を目指す日本発のキャンペーンが、平和の配当を創出し、紛争防止、持続可能な開発、教育、格差の是正等に振り向けることこそ、価値ある平和イニシャティブであると考える。

2015年7月16日

千葉 眞(ちば しん) ICU特任教授(政治学)

稲 正樹(いな まさき) 同客員教授(憲法学)

功刀達朗(くぬぎ たつろう) 同社会科学研究所顧問(国際関係学)

Vol.112 安倍政権の暴挙を許せません 東京大学名誉教授(工学)柴田浩司さん

私は10年前まで東京大学で工学を教えておりました。現役時代、原発の危険性が軽視されていると感じながらも、それを発言しなかったことを悔いています。

再びそのような後悔を繰り返したくないので、安倍政権のやろうとしていることに対し、断固反対することを表明します。

安倍政権の積極的平和主義というスロ-ガンも、憲法を解釈で捻じ曲げようとするなどの政治手法も、国民を欺いたものであると思えます。

また、憲法学者をはじめとする多くの国民の意見や不安を無視する安倍政権の強引な姿勢を、決して許すことができません。安倍政権は、安保法案だけでなく、特定秘密法の制定、武器輸出三原則の変更、メデイアへの圧力・支配力強化など、いろいろな布石をうって、現行憲法の精神を軽視する戦争参加への道を突き進んでいると判断されます。

最近、東京大学で、軍事研究解禁問題が生じたり、文部大臣が国立大学に卒業式・入学式で国旗掲揚・国歌斉唱を要請したりするなど、大学もきな臭くなってきているように思われます。これらも、安倍の一連の流れに沿ったものと危惧しております。

東京大学名誉教授(工学)

柴田浩司

(※ 「『憲法9条にノーベル平和賞を』実行委員会」、「特定秘密保護法に反対する学者の会」、「立憲デモクラシーの会」、「安全保障関連法案に反対する学者の会」の呼びかけに賛同署名)

Vol.113 「安全保障関連法案に反対する学者の会」賛同人の一人として、貴社からの寄稿の要請に応え、以下の見解を投稿します。 富山国際大学(法学)後藤智さん

そもそも自衛隊の存在自体が憲法違反と考えます。憲法9条2項は、「陸海空軍その他の戦力」の不保持を規定しています。これは一切の戦力の不保持を定めていると解されます。自衛隊はこの規定により保持が禁じられる戦力にあたり、憲法上存在し得ないはずのものです。

しかし、これまでの政府解釈によれば、「自衛のための必要最小限度の実力」は憲法が保持を禁じている戦力にあたらないとされてきました。このような解釈が成立する合理的根拠はないと考えます。

とはいえ、現実には、そうした政府解釈の下で「必要最初限度の実力」とされる自衛隊は、今や世界有数の軍事組織(実質的な軍隊)となっています。9条2項を素直に読んだとき、憲法とこの現実の矛盾は誰がみても明らかではないでしょうか。主権者である国民の多くも、自らは自衛隊が合憲であることの論理的な説明ができない状況にあると思われます。国民主権的民主主義国家において、本来、こうした状況はあってはならないことです。つまり、自衛隊を合憲とする従来の政府解釈は、そういう「あってはならない状況を生み出すほどに無理な解釈」であると言えましょう。

以上の考えからすれば、自衛隊の存在を前提とする今回の安全保障関連法案も、当然ながら憲法違反と判断されるというのが私の結論です。

したがって、以下は、本来は触れる必要がないものということになりますが、現実の議論状況を踏まえて、追加的に述べることにします。

かりに、自衛隊違憲論を脇に置くとしても、今回の安全保障関連法案には、多くの法的問題点が存在します。

従来の(2014年7月1日より以前の)政府解釈は、自衛隊の存在を合憲とし、また、主権国家である以上、個別的自衛権、集団的自衛権ともに有するとしながらも、平和主義を基本原則とする憲法が自衛のための措置を無制限に認めているとは解されないとしてきました。そして、1972年に参議院決算委員会に提出した資料(72年見解)において、わが国が外国からの武力攻撃を受けた場合の、いわゆる武力行使3要件が打ち出され、集団的自衛権行使は違憲とされてきました。それは1981年に衆議院に提出された答弁書でも踏襲され、その後、歴代政権、内閣法制局は、基本的にその論理を受け継いでいたわけです。(※注1)

それを覆したのが、2014年7月1日の閣議決定であり、今回の安全保障関連法案です。わが国を取り巻く安全保障環境の変化を理由として、それまで「できない」とされてきた集団的自衛権行使を「できる」ことにするというのですが、それを行う現実的必要性も法的論理性・合理性も認められません。

合憲論の論拠とされる砂川事件最高裁判決は、多くの研究者が指摘するように、日本の「自衛の措置」としての集団的自衛権行使を容認しているものではありません。今回の安全保障関連法案は、「事態」の乱立にしても、「限定的」と称される新3要件にしても、不確定概念が多用されており、その結果、その時々の政権の裁量判断によって「いつでも、どこでも」自衛隊を動かすことができることになりかねません。これ自体、「国民の人権保障のために、憲法で権力を縛る」という立憲主義に反するものです。さらにまた、このことは、自衛隊のような軍事組織の活動を法律で規律する際には、その要件(どのような場合に)、効果(どのような活動を行うのか)について、厳格かつ明確にするべきという法治主義の要請にも反していると言わざるを得ません。

(これらは、問題点の一部を挙げたにすぎません。その他にも、たとえば、民主主義、国民主権の観点からの問題指摘・批判も可能ですが、ここでは省略します。)

したがって、今回の安全保障関連法案は廃案にすべきと考えます。

富山国際大学 後藤 智(法学)

(※ 「安全保障関連法案に反対する学者の会」賛同者)

Vol.114 平和のために尽力しよう 早稲田大学教授(労働法・ジェンダー法専攻)浅倉むつ子さん

#1

2015年の第189回通常国会は、かつてない暴挙が行われる国会になった。これほど国民が反対している安保改正法案が6月15日に強行採決されたということ自体が「暴挙」なのだけれど、それとともに記憶に刻みたいのは、「ここまで言うのか」という安倍晋三政権総ぐるみの「放言」の連発である。

「ポツダム宣言をつまびらかにしない」と平気で発言する首相は、立憲主義は「かつて王権が絶対権力を持っていた時代の考え方」だと断定した。主権者である国民が国の基本的あり方を決めたのが憲法であり、国家権力は、憲法に基づき構成され、統治している。その基本的な約束事が立憲主義である。安倍首相もこのような「正当性」に基づいて統治機構の一端を担っているのではないか。憲法を首相が否定するのなら、国の機関はがらがらと崩壊し、正当性を失う。首相は自らの統治の正当性を放棄したのだ。

このことは、私たちが学び、教育に携わっている「法学」という学問への明白な冒涜だと思う。6月8日に文部科学大臣が「人文社会科学系学部と大学院」廃止という方針を出したことと深く結びついている。この政権のさまざまな暴挙を許しておけば、その行き着く先は学問の崩壊だろう。

#2

私が専攻している労働法分野でも、無視できない法案がいくつもこの国会には提出されている。時間規制の撤廃・緩和をねらう労働時間に関する「労基法改正法案」、常用代替を促進して雇用の安定を脅かそうとする「労働者派遣法改正法案」、加えて、国家戦略特区改正法案だ。一方で安倍首相は、「女性活躍」を声高に叫んで、「女性活躍推進法案」を提出している。

しかし、よく考えて欲しい。「女性活躍」の障害の一つは、家事育児労働が女性に偏って過重負担をもたらしていることだ。その偏りの最大の原因は、男性パートナーの家事育児参加を阻害する日本の長時間労働という実態である。労基法改正は、長時間労働の実態を改善するどころか、裁量労働制を拡大し、「高度プロフェッショナル労働者」を時間規制の適用除外とするものであり、働く女性のパートナーからますます生活時間を奪う法案だ。完全に女性活躍推進に逆行している。(※注1)

加えて、労働時間を規制するということは、労働者が「従属労働」から解放されて、その自由なる時間に政治的・市民的活動をすることができるという人権保障の側面もある。労基法改正は、民主主義のための活動への労働者の参加の自由を奪うことになる。

「労働者派遣法改正法案」は、「人を変えれば」永続的に派遣先が業務を派遣に委ねることができるようにすることで、派遣労働者による常用代替を進める。また、専門職派遣として長く働いてきた、女性も含む多くの派遣労働者の契約打ち切りを許すもので、明らかにこれも女性活躍とは矛盾する。

さらに、女性の活躍のためという名目で、家事・育児支援の基盤として、安上がりな外国人家事労働者を利用できるようにするという人権侵害的政策も進められようとしている。外国人家事支援人材の導入に向けた国家戦略特区改正法案は、間違えば人身売買の温床を生むことにもなりかねない危うさをはらむ。これらの法案には、到底、賛成できない。

そもそも日本女性の活躍を阻害している最大の要因は、日本の企業文化を根強く支配している性差別的慣行であり、同時に、それらを是正させる差別禁止法制が脆弱で未整備だ、という事実である。この障害の克服を看過して、いくら女性活躍を叫んでも、法の目的は達成されないだろう。女性活躍は、首相のリップサービスとしてしか位置づけられていないのだろうか。

#3

しかし、一方で、この国会への抗議を通じて、日本の民主主義は生きていると実感できることにも、たくさん出会うことができた。「安全保障関連法案に反対する学者の会」は、6月11日にHPをたちあげてわずか4日間で2678人の署名を集め、安保法案が衆議院特別委員会を通過した6月15日には、署名は10,056人になった。人文・社会科学系だけでなく、医学・理学・工学系の学者・研究者を含む幅広い層の人々が、これほど政治課題に向かって立ち上がったことは、かつてないことだ。

若い人々にも希望をもらっている。SEALsという学生グループ、全国各地の高校生を含む若い世代の人々の声、育児中のお母さんたちのグループの声も、大きく世の中を動かし始めた。楽観はできないけれど、日々、励まされている。(※注2)

今年は、戦後70年だ。この70年という年に、私たちは、大きな山場を迎えている。この年に、暗い時代を終わらせて、平和と人権という未来へ向かって、新しい見通しを開くのか。それとも、はかりしれない犠牲者を生んだいまわしい戦争という過去を忘れ去って、再び、戦争への道を突き進んでしまうのか。そういう分かれ目だ。若い人たちは、新しい世代をこれから築く人々だ。どうか、まっすぐに、平和と人権という未来をめざして欲しい。

戦後、もっとも尊敬された政治家であった、西ドイツのヴァイツゼッカー大統領が行った演説の最後のフレーズを、若いみなさんに送りたい。

若い人たちにお願いしたい。他の人々に対する敵意や憎悪に駆り立てられることのないようにしていただきたい。

若い人たちは、たがいに手を取り合って生きていくことを学んでいただきたい。

自由を尊重しよう。

平和のために尽力し。

憲法を守ろう。

正義については内面の規範に従おう。

今日、能うかぎり、歴史の真実を直視しよう。

(2015年7月16日)

浅倉むつ子(早稲田大学教授/労働法・ジェンダー法専攻)

(※ 「安全保障関連法案に反対する学者の会」の呼びかけ人)

Vol.115 なぜ「女の平和」なのか 前中央大学・元北海道大学・横湯園子さん

安全保障関連法案に反対する国民の声、各界からの違憲指摘を押し切っての強行採決である。「廃案しかない」の思いを込めて、なぜ「女の平和」を呼びかけたのか。「学者の会」の呼びかけ人の1人になったのかを記したい。

心の深奥で鳴る警鐘に

いつの間にか、政治が戦争への道へと動き始めていた。心の深奥で警鐘が鳴り出したのは特定秘密保護法が制定された頃からだった。

私の専門は教育臨床心理学であり、心理臨床家としては主として神経症圏内の子どもや青年を中心につき合ってきた人間である。特に不登校、ひきこもり問題は私にとって社会を見る“窓”になっていた。

学校や社会で人間性が無視され,不適応を起こしている子どもや青年の数は尋常ではなく、ひきこもり130万人と言われる時代である。

ずっと昔、1970年であったと思う。戦争前夜の徴候に神経症、トラコーマ、結核の増大があると話してくれた元軍医であったと思われる精神科医の言葉もよみがえってきた。

そのような時であった。日弁連主催の「秘密保護法国際シンポジウム─米安全保障専門家が語る知る権利と秘密保護のあり方」の案内メールが届いた。深奥の警鐘に怯えていた私はその日を待ったのだった。

モートン・ハルペリン氏はアメリカの安全保障の専門家として、知る権利に関する国際原則(ツワネ原則)の策定に深く関与し、秘密保護法の国会審議に厳しい批判のコメントを述べた人であるということを知った。(※注1)

ツワネ原則は「国家安全保障と情報への権利に関する国際原則」の略称であるという。国連,アフリカ人権委員会、欧州安全保障協力機構の特別報告者を含む,世界70カ国以上の専門家が会議を重ねて、2013年6月に南アフリカ共和国の首都・ツワネで公表されたもので八項目からなっていた。

八項目中の七つ目の「内部告発者が刑事処罰から解放されることを法律上明確に保障しなければならない」や、八つ目の「ジャーナリストと市民活動家を処罰してはならず、情報源の開示を求めてはならないことを法律に明確に定めるべきである」という説明にどんなに安堵したことか。

さらに、氏は言う。日本が自由権規約19条の締結国である以上、ツワネ原則から、日本の秘密保護法がチェックを受ける、と。日本国民にツワネ原則が知らされていない状況下で安心はできないが、「ある」と「ない」では大きなちがいである。

氏の講演を受けて,元毎日新聞政治部記者の西山太吉氏との対談である。西山氏は既にメディアは批判力を失っている。負けるかどうかは市民運動がどうひろがるかである。それしか残っていないと指摘した。

浮かび上がってきた「女の平和」の文字

西山氏の指摘を反芻する日が続いていた時に、集団的自衛権の閣議決定である。心の深奥での警鐘が現実となった。

平和憲法のもとで70年間、生命、生活、生存を守られてきた日本をアメリカといっしょに海外で「戦争ができる国」に変えようとするとは何ごとか。なぜ、殺し合いをさせるのか。なぜ、緑の地球を壊すのか。なぜ、命を愛おしむ声が届かないのか。どうしたら平和を願う声が届くのか。悩み、問い続ける日が続いた。

それはまだ、晩夏の頃の夜明け前のことであった。目が覚めた私は、安倍首相はナチが政権をとってわずかな期間で独裁政治となったのを手本にしているのではないか。どうしたら……戦争を防げるのかと考え続けていた。ふっと気がつくと、「女の平和」という文字が浮びあがってきた。何とはっきりとした文字であったことか。

なぜ「女の平和」なのかを記す前に、まず私の戦争の記憶を記したい。文学青年でもあった父は治安維持法下で幾度か逮捕され、獄中で結核に冒され、仮保釈中に死亡。二九歳という若過ぎる死であった。私が一歳の時である。

シナリオライター志望だったという母は詩人だった姉の影響を受けて文学サークルで父と出合っている。母は活動家ではなかったが、獄中の父の身元引き受人になるために新聞紙上で結婚宣言をして一族から勘当。その後、母の実家は没落し両親も死亡。母は思想犯の未亡人として辛酸を嘗めながら終戦をむかえている。

幼い頃の私は母の手を決して離さない泣き虫だったそうだが、母子をねらうグラマン機のパイロットの笑っている目、累々とした焼死体の中にいるかもしれない母親を探し歩く少年、終戦直後の食糧難などを鮮明に覚えている。焦土と化した国土と戦争孤児。母親のいた私は幸せだったのだと今にして思う。

私のような、否、私よりもっと、底なしの地獄を見てきた人は多いはずである。今、その絶望を語る時ではないか。戦争を知らない世代も憎しみより愛を、戦争より平和を願っているはずである。その願いを共に声にしたい。それが平和憲法に守られてきた私たち、日本人の声なのだから。

憎しみによる愛国心を煽って戦争をする為政者たちの手段は今も昔も変わらない。集団的自衛権の名によって日本が「戦争ができる国」になるなんてとんでもない。どうしたらよいのかと眠れない夜を過ごす人も多いのではないか。死者もまた、平和を願っているはずで、時に風の音となり雲間の光となって、時に「女の平和」の文字となって、私たちに語りかけているのではないか。

そう思った時、即、パソコンの前に身を移し、ウィキペディアで調べてみると、古代ギリシャのアリストパネスの戯曲『女の平和』とアイスランドのレッドストッキングの二つがあった。アテネとスパルタの戦争を終わらせるために女たちが手を結び、セックスストライキを行なうという内容の戯曲は教養書として聞いたことがあった。セックスストライキを呼びかけるわけにはいかないと、レッドストキングに目を移した。

アイスランドでは1970年に古い因習を打ち破る運動がはじまり、国際婦人年の75年に女性の90%がレッド・ストキングを身につけて休暇をとり、家事を放棄して女性の役割がいかに重要であるのかを訴え、大統領府前の中央広場を女性たちがうめ尽くすという歴史的な大集会があったことを知った。80年、民選による初の女性のヴィグディス大統領が誕生。86年、レーガン、ゴルバチョフ両大統領の直接平和会談がレイキャヴイークでもたれ冷戦終結のきっかけとなるが、それを主宰したのが彼女であった。(ウィキペディア、前田 朗『軍隊のない国 27の国々の人々』による)

アイスランドで女性たちが立ち上がった“レッド・ストッキングの戦い”の史実に思いを重ねて、集団的自衛権を認めないというレッドカードを突きつける「女の平和」アクションを起こそうと思い、「横湯文」として綴った。

思想信条、組織、政党・党派に関係なく、「戦争ができる国」になることに焦燥感や危機感を抱いている一人ひとりに呼びかけようと考えて、分野も職種も異なる女性に相談を持ち掛け、具体的に動きだしたのは初秋であった。呼びかけ人への呼びかけや打ち合わせ会議を重ね、12月25日の記者会見となった。

女たちからのレッドカードを。その日が歴史を変えるターニングポイントとなるようにしましょう。国会議事堂前に集まれない人はそれぞれの地域で、赤いものを身に付けて、「殺し殺されるのはイヤ」の声を響かせましょうと呼びかけた。もちろん、女性団体にも参加のお願いにあがったが、呼びかけはさざ波のように広がっていき、呼びかけ人は329名となった。

平和への流れを、確信しあう1・17国会ヒューマンチェーン

当日は7000人をゆうに越す女性たちが集まり、安倍政権に「ノー」を突きつけた。日本に在住している外国人女性たちも参加していた。(※注2)

集団的自衛権の行使は認めません! 殺し殺されるのはイヤ!

誰ひとり戦争には行かせません! 女たちは平和が第一!

国会正門前のスピーチコーナーでは兄が戦死した音楽評論家の湯川れい子さんの「人が人を殺してはいけない。どんなに小さな可能性でも日本が戦争に巻き込まれる国にしてはいけない」を皮切りに、澤地久枝さん,落合恵子さん、雨宮処凛さんを初めスピーカーの多くが戦争体験や平和について語り、沖縄、福島、横須賀からのリアルなスピーチ。「若者の平和への関心を高めたい」も共有しあった。

「女の平和」は全国に広がっていて、同日同時刻に札幌では雪降る街をリレートーク、長崎でも集会とリレートーク、岡山母親連絡会が呼応して岡山駅前で宣伝。仙台も国会ヒューマンチェーンを受けて、3月3日に集会とデモ行進を行った。

各種の新聞によると和歌山では毎月の街頭宣伝を「女の平和」に。山梨,石川,愛媛、奈良、香川、徳島の女性たちの取りくみが載っていた。

国会ヒューマンチェーンには参加できないが、赤い洋服を来て会議に出た人、職場に着ていった人,赤い物を身に付けて家族の介護をした人その他,首都圏だけでなく全国各地から電話やメールが届いている。まさにアイスランドの女性たちのとった行動と同じであった。

シカゴからも写真入りエールが届いた。ハワイ島コナでは女たちが赤いファッションで集まったというスナップ写真が送られてきた。即、「思えばハワイは、パールハーバーの地なのですね。日本が『戦争をしない国』であり続けるのを求める日本人がいることを、どうかハワイのみなさんにも伝えてください」と返信した実行委員もいた。

パールハーバー、太平洋戦争と言えば、「女の平和」国会チェーンには80歳、90歳代の女性の姿も見られた。全身赤のコートやショールもよく似合い輝いていた。

それにしても衆院選で政権継続が決まった途端に、安倍首相は集団的自衛権の行使だけでなく、憲法改正への言明である。憲法改正は「歴史的チャレンジ」であり、全身全霊で取り組むと言明した。

私たちも怒りの赤、情熱の赤,エネルギーの源の赤をもって、憲法を全身全霊で守り抜くことではないか。「諦めていたがつながる勇気をもらった」「人類も絶滅,地球も消滅するしかないと絶望しかけていた時に、もう一度、チャンスをいただいた」などと併せて、9条の会に関わっている男性の「組織に関わる人たちにとっても、新しい運動の可能性をしっかり示したと思います」という感想も届いた。

声が声を呼んだ「女の平和」6・20国会ヒューマンチェーン、そして今

「参加者数は15000人です」の発表にどよめきが。瞬間、キョトンとしたが涙がにじんできた。(※注3)

1・17を受けて仙台が、埼玉浦和が、横須賀が、同日に長崎が、6・20の翌日に青森が「女の平和」アクションやレッドアクションを。その後も各地で様々な行動が起きている。次回に備えて赤い古着を買ったなどの古着話など、今に至るも赤いファッション話に盛り上がる。この辺に斬新さがあるのかも知れない。

その後,私自身でいえば、佐藤学氏から「安全保障関連法案に反対する学者の会」への声かけをいただき、即、呼びかけ人になった。父の弟二人も学徒動員で戦死したと聞いている。再び、戦地に学生を送ることなく、学問の自由と大学の自治を護るために「学者の会」が動いたのである。

「女の平和」は一人でも参加できる形であったが、廃案・退陣に向けて、「顔から顔へ、「声から声へ」が大事なのではないか。フェイスブックなども偉力はあるが、例えば,ねずみ講のようなものもどうだろうか。1人が10人を。10人が100人に、100人が1000人に、1000人が10000人に、10000人が100000人に。

横湯園子(前中央大学、元北海道大学)

(※ 「安全保障関連法案に反対する学者の会」の呼びかけ人)」

Vol.116 なぜ安全保障関連法案に反対するか 青山学院大学特任教授・京都大学名誉教授・間宮陽介さん

私が安全保障関連法案に反対する理由は、これらの法案が戦争を指向した最悪の戦争法案であること、そしてこの戦争法案を解釈改憲という最悪のプロセスによって押し通そうとしていることにある。

憲法を頂点とする日本の法体系に憲法に反する法律を収める余地はない。もしそれが可能だとしたら現憲法の上に別の憲法が制定されたとするほかなく、自公政権は解釈改憲によって新たな憲法を打ち立てたことになる。だがこの憲法は正規のプロセスを経て制定されたものではない、ただの私的憲法に過ぎない。従ってもし法案が通れば、自公政権はクーデターを敢行したことになる。

愚か者は、憲法は自由な政治活動を縛る拘束衣であり、憲法から自由にならなければ政治の流動的現実に対応できないと言う。法案に即して言えば、「安全保障環境の変化」が憲法超脱を説く理由である。だが、政治が憲法を超えたとき、政治的意思決定を行う権力者を縛るものはなくなってしまう。かれは憲法に縛られることなく思いのままに決定を行うことができる。日本が存立危機事態にあると誰が判断するのかと問われて、安倍首相が「総理自身だ」と答弁したのは、政治が憲法を超えることの当然の帰結である。

政治が憲法に収まるあいだは主権者は国民であるが、政治が憲法を超えたときには主権者は例外状態で決定を下す者になる。議会制民主主義を破壊するには政治に憲法を超えさせればいい。例外状態を政治の常態とすればいい。このときにはなにものにも縛られない独裁者が出現するであろう

政権側はいざというときのために切れ目のない法整備を行うのだ、お前の批判は当たらないと言うであろう。しかしこの「いざというとき」は必ずしも不特定の将来のことではない。かれらにとっては安全保障環境が変化した「いま」が「いざというとき」なのであり、この「いま」に基づいて違憲立法を行おうとしている。違憲である安全保障関連法は現行憲法が続くかぎり、将来においても違憲の法であることには変わりない。

自公政権が実現させようとしている安全保障関連法は日本の法体系に仕込まれたウィルス――アベノウィルス――であり、法体系ばかりか、日本社会全体を破壊していくであろう。憲法のめざす平和国家を戦争国家に変え、戦争国家をつくるためには日本社会に切れ目のない統制の網をかぶせる必要が生じる。教育を統制し、メディアを萎縮させ、果ては、自民党改憲草案に見られるように、統制は家庭にまでもおよぶ。安全保障関連法案が通れば違憲訴訟が相次ぐだろうが、これに対処するために司法統制も強化されるであろう。日本が全体国家と化すというのは決して杞憂ではないのである。

間宮陽介 青山学院大学特任教授・京都大学名誉教授

(※ 「安全保障関連法案に反対する学者の会」の呼びかけ人)

Vol.117 安保法案をめぐる政府・与党の政治姿勢は立憲主義と平和に反する 上智大学教授・東京大学名誉教授・島薗進さん

(1)

2014年7月1日の集団的自衛権容認の閣議決定から2015年7月15日の安保法案強行採決に至る安倍内閣と自公両党の政治姿勢はきわめて強引で、またごまかしの多いものです。世論調査では反対がはるかに多いことに現われているように、多くの国民は納得していません。自公の与党はこの論題を掲げたわけではない選挙で政権をとり、大多数の国民が妥当と思っていないのに議員数で押し切り法案を通そうとしています。

(2)

以上のような政治のあり方は、立憲主義の規範、すなわち多様な意見を踏まえて、十分な討議を行い、法にのっとって公共的に合意形成を進めるという規範から遠いものです。立憲主義への同意は、第二次世界大戦後の日本国憲法の根底にあるもので、戦後の日本の政治を支えてきたものですが、それをいともかんたんに放り捨てようとする政治姿勢は認められません。

(3)

安全保障関連法案が世界各地での武力行使に限界を感じている米国にとっては都合がよいものでしょう。しかし、日本は中東問題などでは米国の政策に一線を画し、独自の外交スタンスを取ることによって同地域の平和に貢献する可能性を保持してきました。テロ対象国となりにくかったのもそのことと関連しています。米国の世界軍事戦略と一体化する方向の法改正は、こうした柔軟な外交スタンスを困難にします。これは東アジアの国際政治においてもきわめて重要であることは言うまでもありません。

(4)

立憲主義からの大きな逸脱と、自衛の枠を超えて米国主導の戦争に加わろうとする決定内容は相関しています。立憲主義を尊び、平和を願う国民の意思は、日本の場合、とくに強く結びついています。これは1945年までの近代日本の歩みと関わりがあります。安保法案をむりやり通そうとするやり方は、日本を破滅へと導いた戦前の大日本帝国のあり方を思い起こさせるものです。立憲主義からの逸脱と戦争への意志が強く結びついたものだからです。

島薗 進(上智大学教授・東京大学名誉教授)

「安全保障関連法案に反対する学者の会」呼びかけ人

【関連記事】

Vol.118 すぐそこまで忍び寄っている、反戦活動家等の予防拘禁 一橋大学大学特任教授・水岡不二雄さん

連日、国会前庭などで繰り広げられている、安保法制への抗議集会、そしてデモ。このような権力への対抗行動がほぼ自由にできることを、水や空気のように当然だと思って参加している人も多いでしょう。だがもしこの行動が、デモや集会への参加を繰り返せば裁判所の令状も証拠もなく当局に拘束され、いったん拘禁されれば精神薬漬けで廃人にされる命懸けのものだとしたら、どうでしょうか。

実は、このような違憲・違法の人身拘束が、日本では既に18歳未満の子どもについては行なわれ、多数の子どもたちが、長期にわたって特別権力関係施設に拘禁されて、精神薬漬けにされているのです。(※注1)

この根拠となっているのが、「児童虐待防止法」です。この法律が制定された2000年には、現在の安保法制の前提となる有事法制が、アメリカのアーミテージからの要求により、日本で議論されていました。令状も証拠も要らない市民の人身拘束を可能にするこの法律は、有事法制審議のただ中、安保法制同様にまともな審議を尽くすことなく、国会を全会一致で通過したのです。

現行の有事法制にも、また安保法制にも欠けている重要なミッシングリンクがあります。それは、戦争に反対する市民の人身拘束、つまり予防拘禁です。有事が起これば、反戦活動家が中心となって運動を展開し、後方攪乱が起こることは間違いありません。国家権力としては、何とかこれを阻止し、抑圧しなければならないと考えるでしょう。そのためには、裁判所の令状も、証拠も要らないで、市民を恣意的に人身拘束する制度を用意しておくことが不可欠です。戦前には、治安維持法の予防拘禁として、この制度がありました。ドイツには、そのための機関として、よく知られているゲシュタポがありました。

現在の児童虐待防止法に基づく、児相による子どもの人身拘束を検討すると、それは、かつてのナチのゲシュタポと同じ構造になっていることがわかります。すなわち、

1.国中に、政府機関への密告システムをはりめぐらしています。オランダ亡命中のアンネフランクが、アムステルダムで密告によりゲシュタポに拘束されたことはご存じでしょう。日本では最近、189という新しい「密告ダイヤル」さえできました。

2.政府機関の言うことがすべて正しいという「国定思想」を国が押しつけています。例えばそれは、現在では、良妻賢母で家庭で育児にいそしめという保守的女性観です。しかし今後、その他の思想・良心の自由に拡大されることも十分あり得ます。

3.この「国定思想」に反する行動を取ったかどうか、権力は着々と個人別に情報を蓄積しています。児相には、そのための子どもたちの個人別ファイルが既に存在します。ある閾値を超えたと権力が勝手に判断すれば、それだけで身柄が拘束され、長期にわたり特別権力関係施設に拘禁されるのです。

4.拘禁された先では、収容者に虐待が加えられ、向精神薬投与や、精神病院の収容など、精神医学が最大限に悪用されます。 例えば、児相収容所で児相に反抗した子供は、直ちに精神病院送りにされています。かつてのソ連で、反体制派に加えられていた抑圧と同じです。

この人権侵害の一端が最近ようやく暴露され、メディアで報道されました。デモや集会に参加した成人が、近い将来この囚人のような施設内虐待を受けることになるかもしれない、と考えながらご覧になってみて下さい。

https://www.youtube.com/watch?v=F7EbNnM83qA

今、18歳未満の子供たちを人身拘束しているのは「児童相談所」であり、収容しているのは「児童養護施設」です。すでに拘束と拘禁の前例が蓄積されていますから、その看板を「国民相談所」あるいは「国民保護施設」のように掛け替えられるような措置を講ずれば、カップに湯を注ぐだけでラーメンができるように、市民の拘束が比較的容易に実現する仕掛けになっているのです。

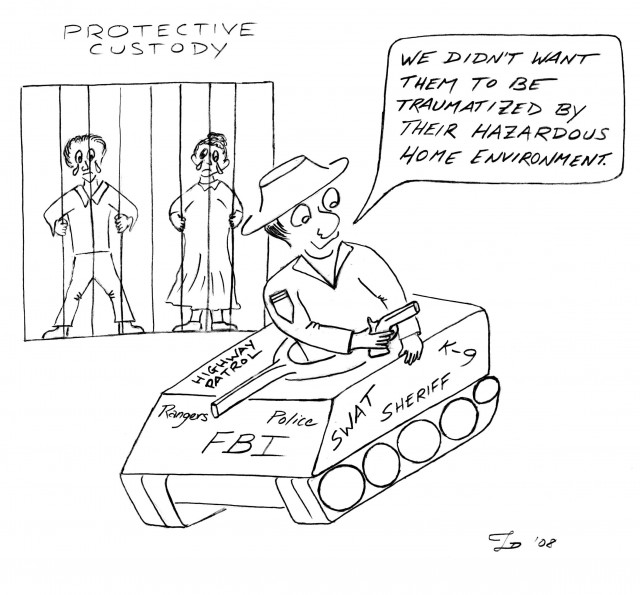

「保護」という言説の危険さ、それが国家権力の横暴と戦争につながることの危険さを、既にアメリカ市民は自覚しています。添付のイラストをご覧下さい。日本ではまだ、「子ども最善の利益」とか、「虐待からの保護」と言われた途端、それにころりと騙されて、思考停止してしまう国民が多いのが残念です。このままでは、いざというとき、反戦活動家に対し「国家有事で、国民を保護するため米軍や自衛隊が必死に戦っているのだ。このお国の一大事に、これを妨害・攪乱し、国民の最善の利益を損なうのは怪しからん」などという言説で非難が向けられ、令状・証拠なき人身拘束が正統化されても、誰も批判しないかもしれません。

日本を全体主義国家にするために必要な市民への権力的な統制の準備が、目くらましの言説を弄しながら、いま水面下で着々進行しています。この現実を、私たちは直視しなければなりません。その氷山の一角が海面上に少しだけ現われているのが、「児相問題」なのです。この恐怖の人身拘束システムを、いまだ卵のうちに市民の力で徹底的に潰しておかないと、このままでは、戦前のように、安保法制反対デモや集会に参加することすら、拘束につながるリスクと引き替えの命懸けな行動にしてしまう、巨大な害虫に成長してしまいます。

詳しくは、雑誌『インパクション』193号(2014年)に掲載した拙稿「市民の権利と、権力装置化する児童相談所 : 予防拘禁への道ひらく機能的治安法としての児童虐待防止法」を下記のリンクからダウンロードして、ぜひお読み下さい。

https://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/rs/bitstream/10086/26880/6/0101401101.pdf

この、予防拘禁制度への地ならしをしている日本の児相問題に、ぜひ、もっと多くの人々が強い関心を持ち、日本の民主主義と市民の人権を護るため、機能的治安立法である児童虐待防止法の廃止を目指して、立ち上がって頂きたく存じます。

水岡不二雄(一橋大学特任教授)

Vol.119 若者たちの怒り 早稻田大学名誉教授・戒能通厚さん

「学者の会」発足

「学者・研究者の会」(以下、「学者の会」)が新法の「国際平和支援法」と10本の戦争関連法を改悪する11本もの一括法案、「平和安全法制整備法案」に対する反対声明の賛同者を集め始めたのは、今年6月11日からである。10、000人を超えたのが7月15日であり、その間、1ヶ月強しかかからなかったことになる。佐藤学、内田樹、上野千鶴子の諸先生が相談し、浅倉むつ子、広渡清吾、益川敏英、間宮陽介の諸先生とともに発起人となって、60名の専門領域を超えた学者の呼びかけ人・発起人たちのグループが結成され、それぞれの個人的ルートで拡散していった。特定機密保護法案反対署名運動を継ぎ、市民も参加しているが、一切組織的な連絡のない運動である。

他方、SEALDs(Students Emergency Action for Liberal Democracy – s:シールズ)という存在が登場した。10代後半から20代前半を中心とする若い人たちが、毎週金曜日の夕方から国会前で自発的に集会を開くようになった。「学者の会」から連帯挨拶が行われたりして、これまでみたこともないようなデモの形が繰り拡げられている。シールドから連想したと思われる西欧風の楯のロゴ、手作りのプラカードには英語の表記がめだち、ラップのような節回しのコール(「シュプレヒコール」)は、若者たちの文化を感じさせる。

若い人々を大事にしない国

学者の反対声明には、日本が行った侵略戦争に多くの学徒を戦地に送ったという「大学の戦争協力の痛恨の歴史」への言及がある。1943(昭和18)年10月21日、20才以上の主に文系の学生を在学中に徴兵し、アジア・太平洋地域の戦局悪化する激戦地に送りだす「壮行会」が、東京の明治神宮外苑その他、各地で開かれた。学生たちは強制的に召集され、学生帽・学生服にゲートル姿で小銃を肩に、降り続く雨中を行進させられた。壮行会後学生たちは徴兵検査を受け、敗色濃くなった兵站補給不足の激戦地に送られ、多くが戦死した。

SEALDsに結集した学生を中心とした若者たちは、この法案が自分たちを守るためのものではなく、自衛隊員を地球の裏側にまで派遣し、隊員の生命を危険にさらすだけではなく、やがて自分たちも他の国の人々を殺す戦争にかり出されると思っている。彼らは徴兵制は違憲だからあり得ないという政権の言葉を信じない。現在多くの大学生は親の仕送りが難しくなっていることから「ブラックバイト」にも頼らざるを得ない人が多く、大学の講義ゼミに出ることも、試験準備にも時間がないという状態のようである。おそらく、SEALDsに駆けつける時間を工面するのにも苦労しているのではないか。

安倍政権の下でアベノミックスなるギリシャ以上に国の借金を膨らませて株価をあげ円安を助長するバブル政策が維持され、それを補強する非正規雇用を中心とした労働法制の規制緩和が進められている。若者たちは、就活によっても安定した正規社員の職を得られず、将来設計ができない。徴兵制がとられていなくても、軍に徴用されるほかないような労働環境がつくられつつあると感じている。この「戦争法案」が成立すれば、自衛隊の増員や装備の強化等が必須となろう。増税必至となる。政権は最悪の愚策を追求しようとしている。

在学している大学に対しても、国旗掲揚と君が代斉唱「要請」という名の強制、さらには、人文社会系学部の廃止を検討するように求める文科大臣の指令など、反動的な大学政策がごり押しされている。

学生たちは、このままの日本で生きていけるのか、本気で悩み疑っている。そうした政治をかえるにはデモクラシーしかないことも知っている。この「戦争法案」を通してしまったら、国家権力を憲法によってしばる立憲主義は崩壊し、日本は、70年前の国の滅亡の道と同じ道に、まっしぐら戻るしかないと気づいたのだと思う。

請願行動

「学者の会」は、発起人、呼びかけ人、賛同者の14人が、7月14日に、当日までの10,000人近い賛同者の署名と声明をもって、「安保法案」の衆院特別委員会の委員たちに法案の廃案を求める請願運動を行った。翌日の委員会採決をめぐって攻防があり、委員会は緊急会議入りしてしまったため、残念ながら手分けして私たちが向かった各党とも、議員には会えず、秘書対応となったが、公明党だけは、私たちの面会を拒否した。理由は明らかでない。自民党の江渡議員には、上野千鶴子、内田樹、岩佐茂各氏と私が面会することになっていたが、委員会に出ていて不在であった。私たちは、応接した若い秘書に、専門の枠を超えて10,000人に近い学者が法案に反対していることの重みを受けとめ、法案の廃案をお願いしたい、強行採決はしないようにと訴えた。上野先生からは、違憲の法案を作った違憲政党という汚名は残ることになると議員に伝えるようにとの強い伝言要請があった。

江渡議員は安倍内閣の防衛大臣であり第三次安倍内閣でも他の閣僚と同様に続投が決まっていたが、政治献金問題で疑惑が生じ、大臣を辞した人物で、この法案の作成段階でも重要な役割を果たしていた。請願は、論争する場ではないと、佐藤学事務局長から指示されていたが、相手が「プロ」なので、この一括法案は、日本を守るためのものでなく、アメリカがもっとも重視しているアメリカの「対テロ戦争」に日本の自衛隊を参戦させるためのものではないか、と断定的に言っておきたかった。うがった見方をすれば、法案の出所はアメリカにあり、分かりにくいのは、原文の英語の翻訳だからとも考えられる。

若干、理由を説明しておく。

対テロ戦争への参戦

この一括法案で重要な部分を占める「武力攻撃事態法案」の「集団的自衛権」行使の条件として新設された「存立危機事態」のいわゆる「新三要件」とは、結局、明確な定義が不能で、政府が、「総合判断」して決めることになっていることが分かった。これはいうまでもなく、立憲主義に反するが、このような白紙委任に近い法は、集団的自衛権を憲法違反とする前に、法的効力を欠く無効な法とされる可能性もあろう。

「周辺事態法」を改正する「重要影響事態法」が、「周辺」という地理的限定を外し、自衛隊が世界中に展開して他国の軍隊を支援できるようにしていること、また、「PKO協力法案」が、自衛隊を、国連だけでなく、国連以外の平和安全活動に参加可能とし、自衛隊の武器使用基準を緩和して治安維持活動にも従事可能にしていること、さらに恆久法として自衛隊を常時派遣可能とする「国際平和支援法」という新法が、戦争中に自衛隊による他国軍の後方支援を可能としていること、以上を総合してみれば、この「安保法案」は、アメリカが主導する対テロ戦争に日本の自衛隊を積極的に参戦させることに主目的があり、まさに「戦争法案」というべきものであることが、明確になったと思われる。

しかし、翌15日、自民公明両党と次世代の党は特別委員会で強行採決を行い、16日、与党と次世代の党は、一括法案を起立多数で採決し、法案は参院に送られた。

政府が急いだ理由は、原発再稼働、オリンピック主会場の新国立競技場問題、沖縄の辺野古基地建設強行、違憲とされている選挙制度の改正等々課題が山積しているためである。そしていうまでもなく、参院に送られた法案が60日以内に議決されない場合は参院で否決されたとみなされるが、衆院で出席議員の3分の2の多数で再可決された場合は、法案は成立するという、憲法第59条第4項および第2項による、いわゆる「60日ルール」によって、この一括法案を何が何でも成立させる意図があるからである。けれども参院が否決する可能性は消えたわけではない。否決されれば、衆院での再度の可決には出席議員の3分の2以上の多数を要することになる。そもそも「60日ルール」は、違憲の法律案にも適用できるのかは、別問題だろう。つまり、衆院を通過しても、「安保法案」を廃案とできる可能性は失われていない。参院での論戦によってこの法案の違憲性と危険性が明確になっていく可能性は大いにあり、そうなれば「60日ルール」の適用は事実上、不能となる。議場の外の運動がこれを可能としたとき、日本の民主主義は別次元の展望を切り拓くことになる。

参議院審議

日本は政権交代可能な政治を目指し、イギリスの「ウェストミンスターモデル」を採用し、衆議院選挙に小選挙区制を導入した。しかし、小選挙区制はイギリスでも民意を反映しないとされ、先の保守党と自由=民主党の連立政権では自由=民主党から小選挙区制廃止を問うレファレンダムが提案され実施された。結果は否決に終わったが、進みつつあるスコットランド、ウェールズの権限委譲された議会の選挙、EU議会の選挙では、小選挙区制は否定されている。またブレア労働党政府時代に貴族院の改革や、貴族院から最高裁判所機能を剥奪し、最高裁を置くなどの「憲法改革」が行われ、象徴として中世来の役職である大法官職の廃止の提案までに至った。結果的に司法部のトップとしての大法官は廃止同然となったが、そのとき、この問題を「憲法問題」として審議し、重厚な報告書などを作成した貴族院の「憲法問題委員会」の機能は評価され、「貴族院」の委員会にその機能が残された。すなわち、貴族院は、日本の参議院のような第二議院としてというより、専門性をもった超党派議員(クロスベンチャー)を中心として、「庶民院」に提出された法案などの憲法との整合性を検討し政府に助言を行う役割を果たしている。イギリスには、日本国憲法のような成文憲法はないが、「憲法相当の法や慣習」は存在し、だからこそこの種の委員会には決定権はなくても活躍の余地がある。

選挙制による「第二議院」とするかについて、日本の参議院も研究されたようであるが、衆議院と同様に、「多数決主義」の日本の参院と同様のものでは、社会の多元化・グローバル化に対応することはできないとして、「多元的」機能を持った議院として貴族院は再編されてきている。貴族院の改革が、試行錯誤を重ね途上にあることは事実であるが、庶民院の多数決を中心とする「ウェストミンスターモデル」なるものは、首相の庶民院解散権(形式的には女王の大権)の廃止とともに、変貌しており、もはやかつてのステレオタイプの議論にとどまっていない。総じて、民主主義のあり方が問われ模索されていると言っていいのである。

日本の参議院でも、各政党のちまちました利害を争うのではなく、この機会に参院が憲法適合性という観点で、この「安保法案」を論議するようになれば、衆院で多数の議席を背後にもって、独裁がすなわち総理大臣のリーダシップであるかのように振る舞っている、この戦後最悪の首相の政治的資質を検証し、戦前の価値観を全国民に押しつけようとするこの独裁者を放逐することもできるだろう。

戦後レジームからの脱却をはかる安倍政権は、そのレジームの中核に日本国憲法を置き、これを否定することを「悲願」とする。このような政権の登場は、海外から日本政治への注目を集めている。しかしそれは、日本の国際社会における地位の向上ではなく、その真逆の方向に向かっているという評価からである。

SEALDsの叫びのなかに、「格好悪いよね、安倍」「自民党って感じ悪いよね」というのがあった。若者は、日本と日本の人々が海外から見て「格好悪くなる」ことを直感的に分かって恥じているのであろう。

まだ希望は残っている。

NEVER GIVE UP!

「安全保障関連法案に反対する学者の会」呼びかけ人

戒能 通厚(早稻田大学名誉教授)

Vol.120 安倍ヒトラーを許してはならない 須藤直子さん

安倍氏の表情、発言が、加速度的に偏執度を増して、おかしくなってきていますね。パラノイア的傾向?

ドイツ文化・文学研究に携わる者ですが、何故あのような、後代から見るとあきらかにおかしいヒトラーを、政治家として受け入れてしまったのか、本などを幾らか読んでも、今ひとつ実感としてつかめないところがありました。

知識層はヒトラーを、山師的存在とみて甘くみていたとの反省が後にされますし、また、パラノイアは初めはそれと分からず、むしろ魅力的に映ったりする、とも一般にいわれているようですが、でもこういうことだったのかと、皮膚感覚で、今、ヒトラー的なるものを、追体験しているような感覚に襲われています。

安倍ヒトラーを許してはならない! 本当に、心底思います。

「安全保障関連法案に反対する学者の会」賛同者

須藤直子