ハンナ・アーレントとの出会い

その一人は「ハンナ・アーレント」です。

「麻痺してしまう怖さ・思考停止の恐怖」そのことを、もっともわたしの思いに近く、もっともはっきりと書物に表してくれたと思えたのが、彼女でした。

その書物とは『イェルサレムのアイヒマン』です。

たいへん読みづらい本だと言われて、確かにわたしも手こずりましたが。手こずりつつも、非常に共感を覚えました。彼女もまた「両刃」の思考を持つものだと感じたからです。

相手側を悪だという単純な二分化をしない、同じ「人」という「括り」のなかで、物事を考えられるタイプだと思えたのです。読み辛さの原因はそんな混沌を抱えているからでもありました。彼女の姿は、言葉の多様性を土台として混沌に立ち向かう、詩を書く者の姿勢と大変よく似ていたのです。まずは、こんなところがです──

そもそもイスラエル国家は、ユダヤ人を多元性というものの上に成り立つ諸民族のうちの一つの民族、諸国民のうちの一つの国民、諸国家のうちの一つの国家たらしめることを目的としていたのであり、この多元性はもはや旧来の、しかも困ったことに宗教に根ざしたユダヤ人対異教徒という二分法を許容するものではないのだ」(以下引用部分は全て『イェルサレムのアイヒマン』(みすず書房/大久保和郎訳)より)

アーレントは、ナチの屈辱の時代を潜り抜けたユダヤ人女性です。そしてアイヒマンは、数百万のユダヤ人の殺戮を指揮した張本人です。

『イェルサレムのアイヒマン』はエルサレムでのアドルフ・ アイヒマンの裁判の記録です。

「『悪の陳腐さについての報告』という本書の副題にはっきりしめされている。この圧倒的な組織と統制(管理)の時代にあって、どのようにして一人の凡庸な市民が想像を絶する悪の実行者になり得たかを彼女は報告しているのであり、そうした平凡(バナール)な悪人、陳腐(バナール)な悪の出現がわれわれの時代の特徴的現象であると報告しているのである」と訳者はあとがきに書いていますが、まずは言語を絶する「殺戮を平然とこなした悪の張本人」と出会ったときの、被害者側のアーレントの驚きがつづられています。それはどんな姿をしていたか──

<凡庸>な<一市民>に過ぎなかったアイヒマン

精神的にはまことに凡庸な、個人としては平凡な人間にすぎず、何らデモーニッシュなところは見られない

彼がまったく、どこにでも居そうな<普通の人だった!>ということにがく然とするのです。それどころか、

五六人精神医学者が彼を<正常>と鑑定していた──『いずれにしても、彼を診断した後の私自身よりも正常だ』とその精神医学者の一人は感歎したと言われているし、また別の一人は、彼の全体の心理状態、妻子や父母や兄弟友人に対する彼の態度は『単に正常であるのみか、最も望ましい』ものだったと見ている

ことを知るのです。そしてアーレントはあの恐ろしい殺戮という現実に対して、目の前のこの凡庸という事実を受け入れようとします。

アイヒマンはあきらかに、法的な意味は言うまでもなく道徳的な意味でも狂人ではなかったという冷徹な事実があるのだ

言語を絶する殺戮者の素の顔は、ごく普通の人、それも家族思いの善良な人だった……彼に、いったい何が起きたのでしょうか。

彼は常に法に忠実な市民だったのだ。彼が最善をつくして遂行したヒットラーの命令は第三帝国においては<法としての力>を持っていたからである。

アーレントはそのように彼を理解します。アイヒマンもまたこの裁判のなかで自分が何をしたかをだんだんと理解していきます。

アイヒマンも、すくなくとも自分たちすべてを犯罪者にしてしまったのは命令ではなく法律であるということはおぼろげに悟った。

しかし、わが身に引き寄せて考えてみても「法を守る市民の義務」という彼の姿に、間違いや異常性を見出せるでしょうか──。

彼のすることはすべて、彼自身の判断し得るかぎりでは、法を守る市民としておこなっていることだった。彼自身警察でも法廷でもくりかえし言っているように、彼は自分の義務をおこなった。命令に従っただけではなく、法律にも従ったのだ。

アーレントはアイヒマンに同情すら寄せているように見える。最早、被害者と加害者の単純な対立の図式は彼女の意識には見られない──「これはどういうことか。これはいったいなにか」という、決して停止しない、彼女の思考の旅が、哲学が、ここから始まっているように思います。

法が過つとき、法を守る善き人びとも、多く過つ

国の法律は、国民を守るはずのものです。国民を守ってくれる法律を、国民が守ることによって、国は健全に機能します。法律に守られて、国民は安心して暮らせます。ゆえに、国の法を守る人は善き人であり、守らない人は悪い人、悪人として罰せられます。しかし、その法が過ってしまうとき、法が狂ってしまうとき、いったいどんなことが起きてしまうか──ナチスの時代は、そのことを我われにまざまざと見せつけてくれるのです。アンナはこう記しています。

文明国の法律が、人間の自然の欲望や傾向が時として殺人にむかうことがあるにもかかわらず良心の声はすべての人間に「汝殺すべからず」と語りかけるものと前提しているのとまったく同じく、ヒットラーの国の法律は良心の声がすべての人間に「汝殺すべし」と語りかけることを要求した。

国がわたしたちを守るとは、当然わたしたちの「良心」を守ることです。良心によって何を守るかと言えば、すべての人間の良心の声である「汝殺すべからず」の声の対象──「ひとのいのち」を守ることです。

つまりそこには「汝殺すべからず=人間の命を守る」が根本にあります。国の法は「命を守る」という人間の良心の声で守られています。すなわち「国の法とは国民の命を守る法」のことです。このように、人が危機のときも、国の法で守られます。──がしかし、国が危機のときは──人が国を守らねばならなくなります。そして、その国の声があろうことか──「汝殺すべし」になってしまうとき。もう一つの「あろうことか」の驚きが生まれてしまうのです。それは「汝殺すべし」を国民がいとも速やかに、受け入れることではないでしょうか……。

多くの人々は、それも法を守る「善き人々」は、「法の声」を今まで通り「良心の声」として聞いてしまうことから逃れられません。法を守る──というかつての「善行」から降りることが「できない」のです。そしてナチス統制下のドイツのごく平凡な人々によって「善行としての殺すべし」が、平然と行なわれてしまったのではないでしょうか。──ハンナのいう「悪の凡庸さ」とは、このような抗いがたい民衆の流れのことだった──とわたしは受け取りました。巨悪の根源にあるものは、巨大な悪党ではなく、平凡な人びとの作り出す巨大な流れの事でした。

このような現実離反(殺したくないものが殺しをする:宮尾注)と無思想性(自分のしていることがおかしいと気づけない:宮尾注)は、人間のうちに恐らくは潜んでいる悪の本能のすべてを挙げてかかったよりも猛威を逞しくすることがあるということ──これが事実イェルサレムにおいて学び得た教訓であった。

とハンナは語り、さらにハンナは続けます──

殺戮の組織者たちは殺人が大多数の人間の正常な欲望や傾向に反するということを充分知っているにもかかわらず、である。第三帝国における<悪>は、それによって人間が悪を識別する特性──誘惑という特性を失っていた。ドイツ人やナツィの多くの者は、おそらくその圧倒的大多数は、殺したくない、盗みたくない、自分らの隣人を死におもむかせたくない(なぜならユダヤ人は死にむかって運ばれて行くのだということを彼らは勿論知っていたからだ、たとい彼らの多くはその惨たらしい細部を知らなかったとしても)、そしてそこから自分の利益を得ることによってこれらすべての犯罪の共犯者になりたくないという誘惑を感じたに相違ない。しかし、ああ、彼らはいかにして誘惑に抵抗するかということを学んでいたのである

「彼らはいかにして誘惑に抵抗するかということを学んでいた──」とは、いったいどういうことでしょうか──。それは始めに「汝殺すなかれ」という悪の誘惑に抵抗するために、なすべき善は「法を守ること」だと心に叩き込み「覚え込んでしまった」身には、「汝殺すべし」と法の文言が変更されても「殺したくない」という誘惑(!)に抵抗して「法を守ることが善だ」という「刷り込み」から逃れることができなくなってしまっている、ということです。

何をしているか、と自分の頭で考えるのではなく、「法を守る」こと。それこそが、人のなすべき善行です。そこを基盤にして、多くの人びとは生きて暮らしているのです。善き国民として。法に従うことの「軌道修正ができない」怖さ。人の怖さ、法の怖さ。そのことを、ナチスの時代は我々に知らしめている。すなわち──法が過つとき、法を守る善き人びとも、多く過つのだと──。

その時かれらに、「罪の意識」はなかった

それでも──殺戮側にならざるを得なかった人びとの、法に従う国民としてではなく、血も涙もあるはずの、おのおの個人の良心(人としての胸の内)の問題はどうなっていたのか──そこが、わたしには大変気になったところです。

そこだけがもしかしたら、ひとの最後の希望の残る、命令の踏み残す唯一の場所だと、思わずにはいられなかったからです。──けれど、その疑問はいとも簡単に解決しました。踏み潰された、というべきかも知れない──。それは次のような言葉によってです。彼女はこの問題を、以下のように読み解きます。

「問題は、良心ではなく、正常な人間が肉体的苦痛(ユダヤ人の:宮尾注)を前にして感じる動物的な憐れみのほうを圧殺することだったのだ」かれら(ナチス)の「用いたトリックはまことに簡単で、おそらくまことに効果的だった。それは謂わばこの本能(動物的な憐れみの:宮尾注)を一転させて自分自身に向かわせることだった」

「その結果<自分は人々に対して何という恐ろしいことをしたことか!>と言うかわりに、殺害者たちはこう言うことができたわけである。<自分は職務の遂行の過程で何という凄まじいことを見せられることか、この任務は何と重く自分にのしかかって来ることか!>と。」

ここでどんなトリックが起きたかおわかりでしょうか──。加害者側から、被害者側へと<意識の転位・転換>が起きたのです! ここは、非常に大事なそして大変恐ろしいポイントだと思うので、もう少し詳しくわかりやすく書きたいと思います。要するに「そんなひどいことをして、人として──胸は痛まなかったのか、可哀想だと思わなかったのか──罪の意識はなかったのか?」だれもが持つこの疑問への、かれらのだれにも「罪の意識はなかった」これが、その答えだった──。

その時かれら(SS)自身にもかれらに従う人々(ヒットラーを支持したドイツ人そして、実際に収容所内で殺戮に手を下す役割をさせられたユダヤ人―*ナチスは彼らに彼らの仲間殺しの実行役をさせている。つまり多くのユダヤ人を殺したのは多くのユダヤ人だという事実を作ることで心理的虐待も同時に行なって、念入りに彼らを骨抜きにしていったのだ)にも「罪の意識は起きなかった」のです。それが、答えです。

なぜならば。罪の意識は、加害者が負うものである、から。しかし、そこに加害者は不在だった──。そこに居たのはすべて、こんなひどい、やりたくもないことを、「やらされた被害者」ばかりだったのです。「動物の憐れみの本能を自分自身に向かわせる」とはこの事だ! いったん、自分が被害者だと認識したら、人に何が起こるのでしょうか? 人は加害者であることを免除されてしまうのだ──。ひどいトラウマのある人間はその後自分がひどい犯罪を起こしても、なかなか反省ができない。自分を加害者だと自覚できないのは、自分が被害者である事件(心理)が未解決だからです。未解決だからこそトラウマというのではないでしょうか。

自分の傷が癒えないかぎり人の心はきっと、はじめの被害者意識から脱する事ができないのでしょう。もしかしたら、一生涯です。こんな事例は山とある…。人びとは自分が被害者だと思い込むことで、罪の意識を持たずに済んだのです。そういう心理トリックだったのかと、やっとわたしは了解できました。

それを「安楽死」(苦しまずに死ねる方法)と呼んだ「ガス室」しかり、ヒットラー率いるナチスは大変心理戦にたけていました。それも平凡な人間のこころをよく掴んでいたのです(それは愛と呼んでいいほどに! 散歩のときには公園のリスたちに与えるため胸ポケットには必ず木の実を入れていたという、ヒットラー自身が歪んだ愛の持主だったのだろう…)。

心理戦とは、人から苦悩と葛藤を免除する方法です。「人から苦悩と葛藤を除去する」と言い換えれば、それは「愛」の姿にそっくりであることに、わたしは戦慄します。ここで起きたことは何か。愛の姿を模倣した、愛とは真逆のおぞましい「殺戮」だったのです。ここでもわたしは「人のこころの怖さ」を思わずにはいられない──。

ヒットラーの掲げた理想国家<第三帝国>。結局、そこで行なわれていたことは<行政的殺戮>でした。行政的殺戮、まさにその親玉である<戦争>も同じ行為、同じ心理を人びとに引き起こす。被害者であると同時に加害者であることを。「戦死」と「戦犯」を同時に引き受けねばならないことになってしまいます。苦悩と葛藤から逃れて──そして結局は、元のところ(苦悩と葛藤)に戻ってくるのです。いや、それに有罪の判決をつけて、前よりもっと悪いところへと──。法を守る善き国民として、命がけの戦争に駆り出され、戦後は人殺しをした罪人として、同じ法によって個人の名で有罪の裁きを受け取る。アイヒマンの裁判は幾重にも人びとの陥るそれらの恐怖と顛末を、我々に見せつけてくれます。

ナチスのやったことは「<行政的殺戮>というほうが適切かもしれない」「これらの犯罪が(法的)秩序の枠内においておこなわれたことは否定し得ぬ事実だからである。事実このことこそこれらの犯罪の顕著な特徴だったのだ」。しかしながら、悪法も法なりとそれに従った結果。やって来るものは何か──アーレントはこのように記します。

アイヒマンは『最終的解決(ユダヤ人皆殺し計画:宮尾)』の機械のなかの<ちっぽけな歯車>にすぎなかったという弁護側の主張と、アイヒマンが事実上の原動力だったことが判明したとする検察側の主張を聞いた。私自身はイェルサレムの法廷の判事たちと同じく、この理論のどちらも重要視していなかった。

この歯車論全体が法的には無意味であり、従ってアイヒマンという<歯車>にどれだけの重要性を与えるかなどということは全然どうでもよかったからである。裁判官はその判決において、当然のことながら、このような犯罪は国家の資金を動かす巨大な官僚組織によってしかおこなわれ得ないと認めた。

歯車を動かしたのは官僚組織であると認めていながらも、です──

しかしそれが犯罪であるかぎりは──そして勿論犯罪であるということが裁判の前提であるが──微小なものであろうとなかろうと機械のすべての歯車は法廷に引出されるや否や犯人に、すなわち人間に還元される

これは、何を言っているのでしょうか。つまり、法を守る人々は、その法が「汝殺すべし」であるとき。すなわち、殺戮であるときは、犯罪者となり、法廷では有罪となります。国のために働いたにも関わらず、です。一個人として罰せられるのです。この裁判で、法を守る人・アイヒマンは死刑の判決がくだる。皮肉にも、法を守った彼は、守った法によって、裁かれたのです。アーレントは『イェルサレムのアイヒマン 悪の陳腐さについての報告』で<自らのなかの判事の声>を起こして、大変印象的な「エピローグ」で次のようにしめくくっています──

君は自分の身の上を逆境にあったものとして語ったが、(略)君が大量虐殺組織の従順な道具となったのはひとえに君の逆境のためだったと仮定してみよう。その場合にもなお、君が大量虐殺の政策を実行し、それ故積極的に支持したという事実は変らない。というのは、政治とは子供の遊び場ではないからだ。政治においては服従と支持は同じものなのだ。

ときっぱり言い放ち

ユダヤ民族および他のいくつかの国の国民たちとともにこの地球上に生きることを拒む──あたかも君と君の上官がこの世に誰が住み誰が住んではならないかを決定する権利を持っているかのように──政治を君が支持し実行したからこそ、何人からも、すなわち人類に属する何ものからも、君とともにこの地球上に生きたいと願うことは期待し得ないとわれわれは思う。これが君が絞首されねばならぬ理由、しかも唯一の理由である。

すなわち人を無き者にしたその手(「ともに住めない」という理由)で、彼自身が無き者(「ともに住めない」者)にされるのだ、他ではないと──。

ころしても、ころしても、ころしたことがわからない

いつの世も、戦争は脅威(恐れ)で始まるのではないでしょうか。「われわれは被害者である」常にそこから。理不尽な加害者はあっち側にいる、やらなければやられると──。

繰り返しになるが。やはり、わたしは被害者意識ほど恐ろしいものはないと思います。いちどそれを持ってしまうと、二度と加害者の自覚を持てないのではないかとすら、思えるからです。それほどに、ひとの恨みの根は深いのです。「された罪」に溺れるあまり「した罪」を知ることができない者になる。そのことが、何よりおそろしい。

ころしても、ころしても、ころしたことがわからない。じぶんのしたことが、なにかわからないものに──モンスターに変貌してしまうことが、そらおそろしい。要するに──被害者を作ってはならないのだ──これに尽きる。しかし。同時に「戦略」として「被害者意識」を人々に植え付けることほど「戦意高揚」を煽るものはないと言うことも、思い知る。もはやこれは、文学の世界だが「平和」を語りながら「戦争」を始めることもできることを、重々覚えておきたいと思います。ヒットラーですら始めには平和を語ったのですから──

「時は一九三五年、ドイツはヴェルサイユ条約の条項にそむいて一般徴兵制を実施し、海・空軍の建設を含む再軍備計画を公式に発表した。(略)この時期にはヒットラーは平和を語っていた──『ドイツは平和を必要とし、平和を願っている』」──と。

わたしも、もしその時その場にいたら、彼を信じたかもしれない──。この世を良くしようとする人の思いを信じたいし、人を信じたいし、言葉を信じて書いているので「平和を願って」という言葉も信じたくなります。

そして、この流れで引き合いに出すのは心理誘導のようで、たいへん申し訳ないけれども。集団的自衛権が閣議決定された時の記者会見で、安倍首相は集団的自衛権行使容認の意義や必要性を、以下のように国民に力強く説明した。平和を語ったのです──。

「いかなる事態にあっても国民の命と平和な暮らしは守り抜いていく」「外国を防衛するための武力行使は今後もない。強化された日米関係が抑止力としてこの地域の平和に貢献していく。平和国家としての日本の歩みは今後も変わらない」と強調しました。(略)「戦争ができる国になるのではないか」などの懸念も根強い。安倍首相はこうした疑念についても「外国を守るための武力行使は今後ともない。日本が外国の戦争に巻き込まれる可能性は断じてない」と述べました。(*ニュースサイトより引用)

正直な思いを言おうと思います。この会見を偶然テレビで観ていて、わたしは感銘を受けました──彼の言葉はちからがあり、説得力がありました。彼が、良い人に見えました。彼の言葉を、信じたくなりました。テレビを観ていた茶の間の多くの人たちもそうでしょう。彼はわたしたちが選んだ国の長です。そして、思いました。一国の長が、嘘をつくだろうか…と。

この会見は音楽のライブで言えば、成功だったと思います。反対派のひとには、何をおまえはと、お叱りを受けそうですが。実際、彼がこの会見で、多くの人の心を掴んだことは確かでしょう。安心させたことも──。うまかった。やられた。それを認めなければ、けっきょくは現政権反対派は、選挙と同じく負け続けなければならないでしょう。それは、「正しさ」が負けることではない。力の足りなさが負けることなのです──。

説得力のなさが負けるのです。ただそれだけの、ことです。国民がバカだと言うのもいいでしょう。しかし、あなたがたが救わねばならないのは、こんな演説で感銘を受ける、わたしのようなバカではないのか──。

国がバカを利用しようとするとき、それに気づいたものが救わねばならないのは他の誰でもない、まさに平和ボケしたお人好しのこのわたしどもバカたちだという肝心を、ゆめゆめ忘れてはならないと思います。それに気づけないなら、それこそ、そっちのほうが、もっとバカ、大バカものということになりかねません。誰のために、政治運動があるかと問う時、ただ己が正当性を貫くためであるなら、何の足しにもなりません。自分のため以外の、誰の役にも立たない。政治運動とは賢い者(自覚した者)たちが愚か者(無自覚な者)たちを動かせてこそ成功したと言えるものではないのでしょうか。

そうでなければ単に、川のあちら岸に対するこちら岸の騒ぎに見えます。ひとつの同じ川の流れを共に支えているだけの──。アーレントの気づいた「凡庸さの悪」の凡庸さとは、このような同じ地平に棲む我われ大小の愚かさのことも含められるのではないでしょうか──。

そんな感じで、なかなか見事な首相演説でした。しかしながら、です。「平和」と言ったら「戦争をしないこと」です。子どもでもわかることです。だから、平和のための戦争という、文脈は成り立たない。成り立っては、いけない。子どもにもわるいことです。一国の長が「平和を守り抜く」とはっきり言い切ったのだもの。戦争につながるなんて、ひょっとしたら心配のし過ぎではないか。杞憂ではないかと思ってホッとしたあとで、しかし、ひとつうえのヒットラーの「平和を願う」言葉に出会った──ことをもう一度、念押しさせては頂きたいと思います。

何が問題だろう──「法を変える」(平和憲法を修正する)という場面で、この「平和」という言葉が使われたことが、問題なのです。それは、法の修正とともに、平和という言葉の意味の修正が、行なわれる恐れがある。あえていえば、ここが言葉に関わるわたしの関わるポイントです。言葉の修正──というところで、わたしはおおいに関わってしまう。「汝殺すなかれ」が微震をはじめるところだからです。

結局──「法を変えることが、どのような結果を引き起こすか」を、「イェルサレムのアイヒマン」でくり返しくり返しアーレントは語っているのです。法が間違った方に傾くと、法を守ることを善とする、多くの人々が、同時に、多くの言葉が、悪への歯止めをなくすのだと──その恐れを我々は「集団的自衛権の行使」という法の軌道修正に、抱いているのでしょう。

それは心配のし過ぎなのか、それとも心配するのは、まさに今なのか──そのように国の人びとが二手に分断されたり、喧々諤々お互いを非難して険悪になったり、不安に心を曇らせたり揺らせたり、社会が乱れているときは、どうすればいいのでしょうか──。そんな時こそ、過去を振り返り、先人の知恵を借り学ぶべきではないか。こんな時役立つのが、過去の経験ではないでしょうか。たとえば先達の遺していった、貴重な言葉や行為にでよってです──。

(第3回に続く)

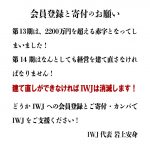

写真:長谷川游blog「くじらのため息」

☆ただ今、『宮尾節子アンソロジー 明日戦争がはじまる』(集英社インターナショナル)が発売中です。また、Amazonのみで新詩集『明日戦争がはじまる』(思潮社オンデマンド)が発売中です。拙い文章よりは詩のほうが水を得た魚になれます。読んで頂ければ魚が跳ねて喜びます。詩を読んで頂くことで、また水を得ることができます。どうぞ、よろしくお願い致します。

■関連記事(宮尾節子氏特別寄稿シリーズ)

宮尾さんの作品は拝見しました。今後も、詩作を紡がれていってください。

特別寄稿を読んでの違和感を記します。

1)ナチズムは、言葉の力と秩序だった儀礼で当時のドイツ人を魅了しました。なんの根拠もない勝利や、強い意志、確信(当時は国家社会主義といいましたが、ヒトラーに従う、ぐらいの思想です)に当時の平凡な人々は惹かれていったと思います。

2)賢いものが愚かなものを率いるのが政治運動でしょうか。それは民主主義でしょうか。なにか政治思想の前衛が政治指導者である社会を想定しているように書かれています。

3)論理的にというより感覚的に捉えるところが、宮尾さんはじめ、詩人の持ち味の一つと思いますが、この、特別寄稿のように、論理矛盾が目立つ文章を提示されますと、と何度か読まないと何が言いたいのか、解読に、苦労します。

人の心は、あらゆる矛盾と混沌を内包しています。私自身は、小学生時代からの、強度のドモリで五十年以上苦しんで来ました。喉まで出かった言葉を呑み込んでしまった事、数限りなく有りました。自分を殺しながら生きてきました。 その一方で私は、自由主義者、自由奔放に生きてきました。自分を殺しながら、その一方で自由奔放に考えて行く、矛盾ですが、そう考えなければ本当に潰れてしまったと思っています。 私が到達した思考方法はジグソウパズル思考方法(頭の中に有るあらゆる知見を動員して一つの事柄を考える)、一つの事柄を縦横斜めから眺めています。 最も優れている方は皆さんやっていることと思います。 最後は自分の直感しか有りません。