「フクシマ・ショック級の原発事故は、今後も起こり得る。その未然防止に血道を上げるのではなく、事故発生後の被害を減らすことに重きを置く、というのが政府の方針」──。末田一秀氏は、原発過酷事故に対する、国のこうした考え方を批判した。

2014年6月30日、岡山市北区の労働福祉事業会館で、自治研究センターおかやま第14回総会が開かれ、自治労脱原発ネットワークアドバイザーの末田一秀氏がマイクを握った。演題は「新基準の原子力防災・避難計画~大量被曝から逃げきれるか?」。

末田氏は「国は、原発過酷事故が起こった際は、地元住民の被曝はやむを得ないと考えている」と指摘し、原子力規制委員会が、昨年9月に全面改正した原子力災害対策指針は、「原発立地自治体が作る避難計画の目標を、3.11前よりも後退させる」と警告した。

- 「新基準の原子力防災・避難計画~大量被曝から逃げきれるか?」 末田一秀氏(自治労脱原発ネットワークアドバイザー)

- 日時 2014年6月30日(月) 18:30~

- 場所 労働福祉事業会館(岡山県岡山市)

- 主催 自治研究センターおかやま

鹿児島の川内原発(九州電力)が、再稼働に向けて原子力規制庁の審査を優先的に受けていることに触れた末田氏は、昨年7月に施行された、審査に使われる新規制基準について、「圧力容器へのフィルターべントや、第2制御室の設置といった新たな項目が目を引くが、そもそも、3.11前の日本では、原発の過酷事故は想定外だった。つまり、事故への対策は事業者の自主的対応に任されていた」とし、当時の日本の基準は、5段階もの深層保護の第1~第3段階で、過酷事故の防止システムの整備を義務付づけている海外のそれとは、あり方が違っていた、と説明した。

「それではいけない、という認識から生まれたのが新基準だ」と続けた末田氏は、「それでも、原発事故の未然防止を狙ってはおらず、事故の影響を緩和することを主眼にしている」とした。

「新基準は国民に向かって、『今後も、フクシマ・ショック級の過酷事故は起こり得る』との無言のメッセージを発していると」末田氏は言う。過酷事故が起こった折の影響緩和の具体的手段である、圧力容器内の圧力を逃すためのフィルターベントによる大気中への放射能放出については、「放出される放射能は、セシウム137で実に100兆ベクレル。そのほかの核種については無制限だ」と、その危険性を訴えた。

4月11日に閣議決定されたエネルギー基本計画に関しても、「新聞やテレビが着目した『原発を重要なベースロード電源に位置づける』という文言のほかに、『東電福島第一原発事故の教訓を踏まえて、万が一、事故が起きた場合は……』との、原発過酷事故発生の可能性を認める記述がある」と指摘した。

「まずは、避難が常識だ」

「過酷事故が起こり得る以上は、防災計画(避難計画)づくりが不可欠になる」と言葉を重ねた末田氏は、事故発生時の避難命令では、立地自治体が担う役割が大きくなると強調。1999年9月に茨城県東海村で起きたJCO臨界事故(死亡した作業員2人を含む666人が被曝)の例を紹介した。

「茨城県の東海村は、事故発生から41分後には災害対策本部を立ち上げている。ひるがえって、茨城県の対策本部の立ち上げは、4時間余り後になってからだ。国はさらに、それから大きく遅れた。つまり、事故発生現場から離れれば離れるほど、切迫感が薄れるのが原発事故の現実なのだ。東海村の村上達也村長(当時)は、県や国になかなか連絡がつかない中で、自分の決断で住民を避難させた」。

原発事故での住民の避難誘導では、「立地自治体の実力が問われる」と重ねて強調した末田氏は、その後、2013年9月に施行された、自治体が原発の防災計画(避難計画)を作成する折のガイドラインとなる、原子力規制委員会が2013年8月に全面改正して即日施行した「原子力災害対策指針」の問題点をあぶり出していった。

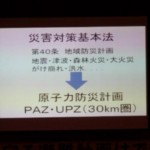

新たな指針は避難対象エリアを、従来の「原発から10キロ」から「5キロ圏内(PAZ)と30キロ圏内(UPZ)」の2段構えに変更した。末田氏は、PAZについて、こう語った。

「震度6弱以上の地震が発生したら、とにかく予防的に逃げて、何もなければ帰還するというのが、PAZを巡る常識的な避難のやり方だ。が、新指針は、まず、体制整備や情報取集を行い、炉心損傷が確認されて、ようやく避難としている」と指摘。「まったく信じられない内容だ。3.11の教訓が、まるで生かされていない」と口調を強めた。

交通渋滞を甘く見るな

「新指針では、事故を起こした原発がフィルターベントで放射能を大気中に排出する段階になっても、まだ、避難準備なのだ。柏崎刈羽原発を運営する東京電力でさえ、新潟県に対し、ベント作業でも大気中に放射能が排出されるため、(避難が遅れた敷地境界の住民には)数百ミリシーベルトの被曝の恐れがあることを認めている」。

末田氏は「指針改正が物語るのは『目標の後退』だ」と言明する。「改正前の指針では、住民が被曝する前に避難を完了させるのが目標だったのに対し、改正後は『原発の近くに住む市民は、被曝してもしょうがない』と言っているに等しい」。

末田氏は、避難の折の現実的な問題として、3.11の実例に照らしつつ、「道路の渋滞」を挙げた。「国は、渋滞解消策としてPAZの次にUPZを逃がす『段階的避難』を掲げているが、事故発生時に、UPZに住む人たちがこれを遵守するとは思えない」。

また、避難時間のシミュレーションが各自治体によってなされているが、UPZからの、役所の指示を無視した避難(自主避難)の発生率を低く見積もるケースが少なくない、という。

「たとえば、鳥取、島根の場合。『ほぼ1日で、UPZからの避難が可能になる』という結果が示されているが、これは、UPZからの自主避難の割合をたった1割に見積もっているためだ。大渋滞を招いた3.11の時は約4割だった」。

「民間の研究所が、妥当な前提条件でシミュレーションしたところ、島根の場合、国道しか使えないと考えると、UPZからの避難は事故発生から100時間近く経過しないと可能にならないことが判明した」と続けた。これでは渋滞の中で住民が被曝する可能性が大きくなることから、末田氏は「避難先となる自治体には、『被曝している人たちを受け入れる』ことを前提にした準備が必要になる」とも述べた。

独立組織による評価が大切

末田氏は、川内原発を抱える鹿児島県の避難計画も酷評した。「原発から3キロほどしか離れていない、家が7軒で全住民14人しかいない集落を持つ薩摩川内市の避難計画では、その集落で自家用車がない世帯の集合場所が、何と集落内のバス停なのだ。津波に襲われたら、そのバス停に行けるわけがないという、そもそもの問題もあるのに……」。

この日のスピーチで、新たな原子力災害対策指針からは、新規制基準と同様に、「日本の原発を再稼働させる」という国の意思が伝わってくることを示した末田氏。「当面は、各自治体が作った避難計画を正しく評価することが肝要だ」と力説し、このように呼びかけた。

「各自治体が第三者的な審議会を組織し、そこに住民の視点を持つ委員を入れて、自治体が作った計画が本当に機能するかどうかを評価するのだ。そうすれば、今の避難計画は3.11前よりも悪くなっており、住民が被曝する前に避難できる内容ではないことが、大勢の住民が知ることになる」。